“الإسلام فيه عمى ألوان”

لشدَّ ما أعجبني هذا التعبير العصري عن نظام المساواة في الإسلام الذي أعاد للإنسان رتبته السامية الأولى التي خلقه الله عليها كريمًا لجوهره، غير مهان ولا ذليل بسبب لون أو عرق، وهذا التعبير الرشيق نسج حروفه وأذاعه في سماء الفكر “مالكوم إكس”، أو كما وصفه الشيخ علي عزّت بيغوفيتش – رحمهما الله – بقوله: طريقة حاذقة عبّر بها مالكوم إكس عن غياب أية مشاعر عنصريّة في العالم الإسلامي، فهم لا يرون اللون وإنّما يرون الإنسان.

لا يُعرف في شرع الله معيار يتفاضل به الناس كالتقوى والعلم، فلا يرتفع أحد على أحد بنسب أو عِرق أو لون، إنّما تتفاضل مراتبهم في الدنيا ومنازلهم في الآخرة حسب كفاءتهم الدينية وملاءتهم المعرفية، وصارت معايير التقوى والعلم حقًّا مشاعًا للجميع أن يسعى في تحصيلها، فصقل ذلك مواهب الناس المتعددة وعزّز من استعمالها، وخلق حالة دائبة من التنافس الشرعي على المراتب الدينية والمقامات العلمية، فهي مكتسبات إنسانية تُنال بالجد والاجتهاد الممنوح لكل أحد، وليست خاضعة لمشجّرات النسب أو مورّثات الجينوم، فانتعشت الحضارات الدينية وقام سوقها وتمدّد نطاقها الجغرافي فاستوعب فسيفساء الألوان المختلفة.

إنَّ هذا ليس كلامًا تنظيرًيا مجرّدًا أو ملهاة معرفية، ولنعد بالذاكرة إلى ما قبل الإسلام، في عهد أشهر الشعوب تعصّبًا للعرق وهم بنو إسرائيل، حيث انتدب الله إليهم في مواطنهم بمصرَ عبدًا أسودَ من بلاد النوبة كان مملوكًا لأحد رجالهم، فاختصّه بالحكمة، ورفعه بالعقل والفقه والصواب في القول، ثم جعله حكمًا قاضيًا يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، وهم في مجلسه مطأطئو الرؤوس، لا ينازعونه في رأي، ولا يرجعون إليه في قول.

كان ذلك الرجلُ لقمانَ الحكيم، وقد خلّد الله ذكره في سورة من أهم سور القرآن تتلى إلى يوم القيامة فيها اسمه وحِكَمه الواعية، فعند قراءتنا للسورة الكريمة يُطلُّ علينا من ثنايا آياتها لقمان ببشرته الدهماء ولحيته البيضاء كالغيمة، وإذا رحنا نستعرض كلام المفسرين عنه وجدناه كثيف التفاصيل في رسم هيئة متخيّلة لشكل لقمان في سواد لونه وغلظة بشرته، حتى يثبتوا بالبرهان الصريح القولي والعملي معيارية التقوى والعلم في التفضيل بين البشر.

وبعد أنَّ بزغ نور الإسلام في الجزيرة العربية، التي كانت آنذاك مهدًا للتعصّب القبلي وتفضيل الناس باعتبار العِرق واللون، قام النبي صلى الله عليه وسلّم مُذيبًا تلك الفروقات بأقوى أنواع المذيبات التي لم تعهدها البشرية قبلًا، ثم صهرهم وأعاد سبكهم في نظام الإسلام عبادَ الله إخوانًا، لا فضل لعربي ولا عجمي، ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، وتدبجت هذه المساواة في شطر آية خالدة تعجز أمم الأرض وفلاسفتهم عن صياغة قانون مدني يهندس المساواة مثلها: “إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم”.

أتُرى قد تناسى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسوية البشرية العادلة؟ هيهات والله هيهات، فهذا عبدالله بن عمر- وهو من أعلم الصحابة، ومن أعيان قبيلة قريش ذات الشرف والسؤدد، وابن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – يستلم بعيرًا ويوقفه حتى يركب عليه مجاهد بن جبر، فإذا ركب على بعيره واستوى، راح ابن عمر يدلّله ويكرمه فيأخذ بثيابه ويسوّيها له ويُعدّلها.

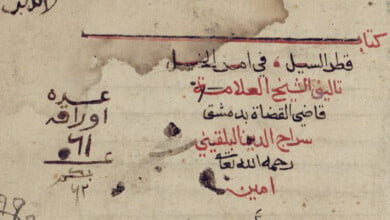

ومجاهد تابعيٌّ أسود اللون، كان قبل طلبه العلم شخصًا على هامش الحياة، عبدًا مملوكًا يقود بعير سيّده الأعمى ويدلّه على الطريق، فأعتقه سيّده، ثم طلب العلم حتى صار أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم، لأجل هذا وقّره ابن عمر بالرغم من تباين السنِّ الكبير بينهما فهو أصغر من ابن عمر بنحو من ثلاثين سنة، والتفاوت الطبقي بينهم كبير حسب موازين الجاهلية، بل بالغ في إكرامه وعامله كما يُعامِل الملوك، وكان الصحابة والتابعون يرجعون إلى قول مجاهد في التفسير، وأصبح تفسيره من أصح التفاسير وأكثرها موثوقية لدى العلماء إلى يومنا هذا.

إنَّ شطرًا مُهمًّا من معاني القرآن التي نتلقاها ونفهمها جيلًا عبر جيل، وقرن إثر قرن؛ إنّما وصلت إلينا من تفسيرات مجاهد، الرجل غير العربي في نسبه، وأسود اللون في هيئته، بيد أنَّهُ كان عالمًا عظيمًا تلقّى التفسير عن عبدالله بن عباس القرشي ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة حتى أتقنه أشدَّ الإتقان، فلم يمتنع رجالات العرب وساداتهم عن الخضوع لهيبة علمه وسلطان معرفته.

أمّا أهم مشاهد الحياة الأممية في الإسلام وأكثرها حيوية وهو موسم الحج، فإنَّ أعناق الناس كانت تشرئبُّ صوب عطاء بن أبي رباح، فلم يكن يُفتي الناس في مناسك الحجِّ إلا هو، فيجتمع في مجلسه علية القوم من الخلفاء وأبنائهم والوزراء والحاشية إضافة إلى عموم الناس كأنّهم خدمٌ له من شدة سكينتهم بين يديه، متحلّقين حوله بإجلال وتوقير.

لم تكن هيئة عطاء بن أبي رباح الظاهرة تحمل أي عنصر من عناصر الجاذبية التي اعتادها سدنة البيت الحرام في جاهليتهم، فقد كان أسود اللون، أعرج، أعور، أفطس الأنف، مفلفل الشعر، لكن كل تلك الموازين المادية وطئتها أقدام عطاء فرفعه الله بنبوغه العلمي والمعرفي، حتى أصبح عطاءٌ سيّدَ ساداتِ مكة، وصارت أقواله في مناسك الحج من أشهر المذاهب وأكثرها تداولًا.

واستمرّ مقياس المساواة ومعيّارية التقوى ماضيًا في ترسيخ جذوره في دولة الإسلام، ليكون أوّل مذهبٍ فقهيٍّ معتمدٍ في الإسلام، ذي أصولٍ وقواعد مطردة، يؤسّسهُ رجل عجمي غير عربي، قدم مع أسرته من مدينة كابل في بلاد أفغانستان، وهو الإمام أبو حنيفة، ليتفوّق بذلك على كثير ممن سبقه من الفقهاء.

تورد بعض كتب التراجم عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يلحن في كلامه العربي، لكن هذا اللحن إنّما كان يسيرًا في لسانه فحسب، أما عقله فقد كان فصيحًا مبينًا، حيث اشتهر الإمام أبو حنيفة بقدرته الفائقة على المحاورات العقلية والمناظرات العلميّة، وما برح يتفوّق في العلم حتى أقام بنيان مدرسة الفقه الحنفي، التي فتحت الطريق من بعدُ لثلاثة من كبار فقهاء الإسلام العرب وهم مالك والشافعي وأحمد، فأسّسوا مذاهبهم اقتداءً به.

إنَّ عُجمة نسب أبي حنيفة واستعجام لسانه لم يحل دون ترؤسه المشهد الفقهي في دولة الإسلام في زمن التابعين، وتحوّل مذهبه الفقهي إلى ما يُشبه المعجزة العلمية في جغرافيّته البشرية والمكانيّة، حيث يتبعه الآن ما لا يقل عن نصف مليار إنسان على وجه الأرض في قاراتها الخمس.

وفي بواكير القرن الثاني للهجرة، ودولة الإسلام في فتوّتها غضّة طريّة، انطلقَ شابٌّ متوقّدُ الذهنِ من مدينة شيراز في قلب بلاد فارس، لا تربطه بالعرب أرومة نسبٍ، أنيق المظهر، أحمر الوجنتين، عطِر الملابس، فرنا على بوادي الأعراب من الجفاة الغِلاظ وعلى ديارهم كما ترنو البركة من السماء، فحفظ كلامهم وأحصي قواعده، ولم يتأذَ منهم بعنصرية أو بتنمُّر، بل أقاموا له مقامًا كريمًا وكانوا به حُفاةً.

هذا الشابُّ البهيُّ الوسيم هو سيبويه، واسمه هذا مستعار، إذ خفي اسمه الحقيقي فلم يعرفه إلا المختصون، أمّا سيرته فإنها تحوّلت إلى نموذج أسطوري مُلهم، وأصبح كتابه “الكتاب” ملحمة معرفيّة غير مسبوقة في علوم العربية كلِّها، فيكفي أن يُقال: “سيبويه” و”الكتاب” للدلالة على القيمة العلميّة المكتنزة خلفهما، حتى إنَّ بعض العلماء سمّى كتابه “قرآن النحو”، إشارة إلى ما فيه من العلم الدقيق المُحكم.

وأطلّت بلاد بخارى شامخةً برأسها وزاحمت بمنكبها مناكب بلاد الإسلام الأخرى، فانبعث منها شابٌّ ألمعيٌّ جادٌّ ذو همةٍ عالية تُناطح أنجم الثريّا، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، بهيئته البخاريّة ذات العينين المشدودتين من أطرافها للأعلى، ليجمع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرحل من أجل ذلك رحلة طويلة على قدميه، ثم تتوّجت همّته تلك بأن صار كتابه أهم مصدر تشريعيٍّ في الإسلام بعد القرآن الكريم، فلم يُقعده نسبه العجمي، وأصله غير العربي عن نقش اسمه بحروف في نور في دواوين علماء البشريّة العظام.

ومن تطبيقات علماء العرب العملية للمساواة أنّهم ما كانوا يفخرون بنسبهم على إخوانهم من الأعراق والألوان الأخرى، قال يحيى بن معين: ما رأيت خيرًا من أحمد بن حنبل، ما افتخر علينا بالعربية قط، ولا ذكرها.

كلُّ هذه المآثر لعظماء العلماء المسلمين من غير العرب، كان من أهم بواعثها حُسن تعامل الصحابة ذوي الأصول العربية والقبائل الكبيرة، حيث استوعبوا إخوانهم من البلاد الأخرى، ووسعوهم بأخلاقهم، وفتحوا لهم بلادهم وديارهم، وقاموا فيهم بقانون الإسلام في المساواة والتكافؤ، من أجل ذلك بلغت حضارة هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلم يبق عرق أو لون أو بلد إلا وللإسلام في أهله حظٌّ وافر ونصيب حسن، ذلك لأن الإسلام عاملهم بمبدأ عمى الألوان، وأعاد إنتاجهم من جديد كأسنان المشط في مجتمع يحكمه قانون: “إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.