- نوري فيتاشي

- ترجمة: وائل وسام

- تحرير: عبد الرحمن الجندل

بينما يؤكد الملاحدة المناضلون أمثال ريتشارد دوكينز أن الله غير موجود، فإن الله إذا كان موجودًا فالملحدون قد لا يكون لهم وجود.

تزايد لدى علماء الإدراك، الإقرار بحقيقة أن النظرة الميتافيزيقية للوجود، قد تكون متأصلة بعمق في عمليات التفكير البشري بحيث لا يمكن محوها. في حين أن هذه الفكرة قد تبدو غريبةً، فبعد كل شيء يبدو من السهل أن تقرر عدم الإيمان بالله!

تشير الأدلة من عدة تخصصات إلى أن ما تؤمن به في الواقع ليس قرارًا تتخذه بنفسك، بل تتحدد معتقداتك الأساسية من خلال مستويات أعمق بكثير من الوعي، وقد يكون بعضها راسخًا وعميقًا إلى حد بعيد.

أدى هذا الإتجاه من التفكير، إلى قول بعض العلماء أن: “الإلحاد مستحيل من الناحية النفسية بسبب الطريقة التي يفكر بها البشر”، وكما يقول الملحد جراهام لوتون في مجلة (the New Scientist): “إنهم يشيرون إلى دراسات تظهر على سبيل المثال، أنه حتى الأشخاص الذين يزعمون أنهم ملحدون مخلصون، يعتنقون ضمنيًا معتقدات دينية، مثل الإعتقاد بوجود روح خالدة”.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لنا، لأننا وُلدنا مؤمنين، لا ملحدين، كما يقول العلماء؛ فالبشر منذ ولادتهم في بحثهم عن الأنماط مشبعين بالإيمان بالكارما، أو العدالة الكونية، كإعدادات افتراضية.

كتب باسكال بوير في دورية (Nature) العلمية بأن “عددًا كبيرًا من السمات الإدراكية تهيئنا للإيمان”، مضيفًا أن الناس “على دراية ببعض أفكارهم الدينية فقط”.

المناجاة الداخلية

اكتشف العلماء أن “الأصدقاء غير المرئيين” ليسوا شيئًا مخصصًا للأطفال وحسب، نحن جميعًا نمتلكهم، ونواجههم غالبًا في شكل حوارات داخلية، فعندما نعيش الأحداث، فنحن نخبر عنها -عقليًا- مستمعًا غير موجود، وقد يكون هذا المستمع الخيالي زوجًا، أو يسوع، أو بوذا، أو قد لا يكون أحدًا على وجه الخصوص! إنها فقط الطريقة التي يعالج بها العقل البشري الحقائق، فلا علاقة لهوية المستمع، أو ملمسه، أو وجوده.

وفي ذلك يقول بوير -أحد ملحدي جامعة واشنطن-: “منذ الطفولة، يقيم الناس علاقات دائمة ومستقرة ومهمة مع شخصيات خيالية، وأصدقاء خياليين، وأقارب متوفين، وأبطال غير مرئيين، ورفاق خياليين”. وهذا يشعرنا أن إدراك وعي آخر، هو الطريقة التي يعمل بها نظام التشغيل الطبيعي لدينا.

إجابات محيرة

قد تقطع هذه النتائج شوطًا طويلًا في شرح سلسلة من الألغاز في دراسات العلوم الاجتماعية الحديثة؛ ففي الولايات المتحدة، ذهب 38% من الأشخاص الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم ملحدون، أو لا أدريون، إلى الادعاء بأنهم يؤمنون بإله، أو قوة أعلى. [1]

وبينما تُعرَّف المملكة المتحدة -غالبًا- على أنها مكانٌ غير متدين، وجَدت دراسة استقصائية حديثة -أجْرَتْها مؤسسة ثيوش الفكرية-، أن قلة قليلة من الناس -13% فقط من البالغين- يتفقون مع مقولة: “البشر كائنات مادية بحتة، وليس لديهم عنصر روحي”، وبالنسبة للغالبية العظمى منا، فإن الحقائق غير المرئية حاضرة للغاية.

وعندما سأل الباحثون الناس، عمّا إذا كانوا قد شاركوا في ممارسات روحية قاصرة على فئة معينة، مثل حضور جلسة ريكي، أو قراءة هالتهم الروحية؟ كانت النتائج متطابقة تقريبًا -(38% و40%)- بين الأشخاص الذين عَرّفوا أنفسهم بأنهم متدينون، وبين غير المتدينين أو الملحدين.

أغراض تطورية

إذا كان الميل إلى الإيمان بحقيقة الشبكة غير المادية مزروعًا بعمق في الإنسانية، فإن المعنى الضمني هو أنه يجب أن يكون لهذا الإيمان هدف تطوري، ولطالما اعتقد علماء الاجتماع أن العمق العاطفي وتعقيد العقل البشري يعني أن الأشخاص الواعين، يعانون بالضرورة من الخوف الوجودي العميق؛ لذلك تطورت المعتقدات الروحية على مدى آلاف السنين كطريقة طبيعية لمساعدتنا على موازنة ذلك والاستمرار في العمل.

إذا مات حبيب لنا، فعادةً ما يشعر الكثير من الأشخاص المعادين للدين، بالحاجة إلى طقوس وداع، كقراءات من الكتب القديمة، أو غيرها من الممارسات الروحية، التي لا تختلف عن الصلاة، وكذلك الحال في أزمنة الحروب، إذْ يقول القادة في كثير من الأحيان: بأن الجنود الملحدين يُصلّون أكثر بكثير مما يعتقد الناس!

تُظهر الإحصائيات أن غالبية الأشخاص الذين يتوقفون عن الانتماء إلى مجموعات دينية منظمة، لا يصبحون ملحدين خُلّص، لكنهم يحتفظون بنموذج عقلي يكون فيه “الكون” بطريقة ما، مخلوقًا لغرض من أجل البشرية.

ووفقًا للأرقام المنشورة في (the New Scientist)؛ فإن 20% من الناس في الولايات المتحدة، ليس لديهم انتماء ديني، ولكن واحدًا من كل عشرة منهم يقول إنه ملحد؛ فالغالبية “لا تحدد شيئًا على وجه الخصوص”.

الشعور بالتواصل

هناك أيضًا أغراض تطورية أخرى ذات توجه اجتماعي؛ فالمجتمعات الدينية تنمو بشكل أسرع، لأن الناس يتصرفون فيها بشكلٍ أفضل.[2]

لماذا الأمر كذلك؟

يحضر المتدينون لمحاضرات أسبوعية حول الأخلاق، ويقرأون أجزاءً من الكتب المقدسة حول هذا الموضوع على أساس يومي، ويناقشون الموضوع بانتظام في مجموعات؛ ولذلك سيكون من المحتّم أن يظهر التوجيه الديني لديهم في سلوكياتهم.

هناك أيضًا فكرة أخرى تؤيد ما سبق، وهي فكرة المراقب؛ إذ أن وجود مراقب -غير مرئي- يجعل من ارتكاب الجرائم أمرًا أكثر صعوبة، يقول لوتون في (the New Scientist): “إن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يخضعون للمراقبة، يميلون إلى التعاون بشكل أكبر” ويقول: “إن المجتمعات التي صادفت فكرة وجود مراقب مطّلع على كل شيء، كان من المحتمل أن تكون أكثر نجاحًا من تلك التي لم تفعل ذلك، مما أدى إلى زيادة نشر الأفكار الدينية”.

هذه ليست مسألة قوم متدينين لديهم ملاك -مجازًا- على أكتافهم ويقدمون النصائح، بل الأمر أعمق بكثير من ذلك، إنه إحساس بالترابط بين كل الأشياء، فإذا ارتكبت خطيئة، فهذا ليس حدثًا منفردًا ولكن سيكون له تداعياته! هذه الفكرة مشتركة بين جميع المجموعات الدينية واسعة النطاق، سواء سميتها الكرما، أو الله، وهذه القوة تضمن أن “تجني ما تزرع”.

الحضور الأدبي

تجد هذه النظريات تأكيدًا من تخصص أكاديمي مختلف تمامًا: قسم الأدب. ويبحث الكاتب الحالي، -المقيم في معمل الإبداع في كلية التصميم بجامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية- في تجسيد العدالة الكونية في القصص الخيالية، الكتب والأفلام والألعاب، واتضح أنه في جميع العوالم الخيالية تقريبًا هناك (الله)، سواء أكانت القصص مكتوبة من قبل أشخاص من معتقدات دينية، أو ملحدة، أو غير محددة.

ليس الأمر أن الإله يظهر مباشرة في الحكايات؛ بل يبدو أن الأساس الذي تقوم عليه القصص، هو الرابط بين القرارات الأخلاقية التي يتخذها أبطال الرواية، وبين المصير النهائي للشخصيات نفسها؛ فالثواب يتناسب دائمًا مع الاختيارات التي تُتخذ، وآلية مجهولة الهوية، هي ما يضمن أن يكون الأمر كذلك، وهي عنصر أساسي في القصص، وربما العنصر الأساسي للسرد.

وفي قصص الأطفال، يمكن أن يكون هذا بسيطًا للغاية: الأخيار يفوزون، والأشرار يخسرون. وفي روايات القرّاء الأكبر سنًّا، تكون النهاية أكثر تعقيدًا؛ حيث يجد البعض النهاية مفتوحة، والبعض الآخر يجدها غامضة، ومع ذلك، نادرًا ما تكون المناسبة النهائية للنهاية موضع شك؛ فإذا انتهت الحكاية بتعذيب (هاري بوتر) حتى الموت، ورقصت (عائلة دورسلي) على قبره، فسيصاب الجمهور بالرعب بالطبع، ولكنهم سيكونون في حيرة أيضًا! فهذا لا يحدث في القصص، ولا في مأساةٍ ما، وسنندهش إذا لم تؤد قسوة (الملك لير) على (كورديليا) إلى وفاته.

في الواقع، يبدو أن القصص موجودة، لإثبات وجود آليةٍ أو شيءٍ خفي – المصير الكوني، الكارما، الله، القدر، الطبيعة الأم – للتأكد من أن الشيء الصحيح يحدث للشخص المناسب، وبدون هذه الآلية الأخلاقية الشاملة، تصبح الروايات كأنها سجلات لأحداث تعسفية غير ذات صلة، وتفقد الكثير من قيمتها الترفيهية، وفي المقابل، يبدو أن القصص التي ذاع صيتها عالميًا هي سجلات تسجل بعناية عمل العدالة الكونية.

عملية محددة بشكل جيد

في الكتيبات الإرشادية للكتاب والمؤلفين، يتم تعريف هذه العملية غالبًا ببعض التفاصيل؛ إذ يتم تعليم كتاب السيناريوهات المحتمَلين، أنه أثناء بناء القصة، يمكن للشرير أن يخطئ دون عقاب، ولكن يجب معاقبة بطل الرواية بطريقة الكارما حتى لأدنى انحراف عن مسار الاستقامة الأخلاقية، ويربح البطلُ المعركةَ في النهاية، ليس من خلال كونه أكبر أو أقوى، ولكن بسبب الخيارات الأخلاقية التي يتخذها.

هذه العملية راسخة بشكل جيد في الإبداع الأدبي، حتى أن الأدباء قد خلقوا فئة معينة لأقلية من الحكايات التي لا تتبع هذا النمط، تُعرف بالروايات القاتمة، ومن ذلك رواية (التوازن الدقيق) لروهنتون ميستري، حيث تعاني الشخصيات المركزية المحبوبة من مصائر مروعة بينما ينتصر الأشرار المجهولون المروّعون دون أي مضايقات.

في حين أن بعض القصص الكئيبة تلقى استحسان النقاد، فإنها نادرًا ما تحظى بشعبية كبيرة بين القراء أو رواد السينما؛ فإن القصص بدون حبكة العاقبة المناسبة، تشعر القراء بأنها غير مكتملة. وهذا يؤكد لنا أن مصدر العدالة الكونية، ليس مجرد عضو في فريق التمثيل، ولكن يبدو أنه القلب الخفي للعَرض.

جذور الإلحاد

إذا كان الإيمان بالعدالة الكونية أمرًا طبيعيًا متأصلًا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينسجم الإلحاد مع ذلك؟

يعتقد ألبرت أينشتاين -الذي كان مفتونًا بالميتافيزيقا مدى الحياة- أن الإلحاد جاء من اعتقاد خاطئ يفيد بأن الخرافات الضارة، والاعتقاد العام بالتجارب الروحية أو الدين، هما الشيء نفسه، تغاضيًا عن حقيقة أن التطور سوف يتجاهل المعتقدات غير المفيدة، ويعزز نموّ المعتقدات المفيدة، وأعلن ألبرت أينشتاين أنه “ليس” مفكرًا حرًا بالمعنى المعتاد للكلمة؛ لأن هذا موقف يتغذى حصريًا على معاداة الخرافات الساذجة.[3]

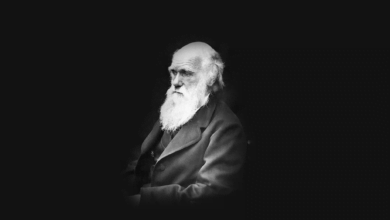

وبالمثل، نأى تشارلز داروين -في لقاء مع أحد المدافعين عن الإلحاد في سبتمبر 1881م- بنفسه عن آراء ضيفه، ووجدها عدوانية للغاية، وفي السنوات الأخيرة من حياته ، عرض مقره لاستخدام وزير الكنيسة المحلية، وغيّر جدول عائلته لتمكين أطفاله من حضور دور العبادة المسيحية.

فروق دقيقة

بالطبع هذه النتائج لا تثبت أنه من المستحيل التوقف عن الإيمان بالله، بل إن ما تشير إليه هذه النتائج، بقوة كبيرة، هو أننا قد نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أننا نتخذ القرارات الرئيسية بشأن ما نعتقد، وإذا اعتقدنا أننا نعرف مدى عمق آرائنا في وعينا، كما تشير النتائج إلى أن الفرق بين وجهة نظر الملحدين وغير الملحدين، أصغر بكثير مما يدركه أي من الجانبين؛ فكلا المجموعتين لديهما الوعي الذي يخلق فيهم حقائق تتضمن عناصر ملموسة وغير ملموسة متشابهة للغاية، وقد يكون الأمر ببساطة هو اختلاف مستويات وعيهم وتفسيراتهم لبعض التفاصيل السطحية.

المستقبل

مع انتشار مستويات أعلى من التعليم، هل ستختفي الروحانية المرصعة بالنجوم وسيكتسح الإلحاد الأكثر برودة وجفافًا المجال كما يقترح بعض نشطاء الإلحاد؟ يشعر بعض المتخصصين أن هذا غير محتمل، إذ يقول لوتون في (the New Scientist): “إذا ازدهر الإلحاد حيث يوجد استقرار وتقدم، فإن تغير المناخ والتدهور البيئي يمكن أن يبطئ بشكل خطير انتشار الإلحاد”.

على المستوى الشخصي، لدينا جميعًا أحباب سيموتون، ولدينا جميعًا ميل إلى اللغز حول ماهية الوعي؟ وما إذا كان منفصلًا عن الدماغ؟ وما إذا كان بإمكانه البقاء؟ سوف نشعر دائمًا بالرهبة الوجودية معنا – على المستوى الشخصي أو المجتمعي- ولذلك، ستبقى الحاجة إلى فترات من الهدوء التأملي، في الكنائس أو المعابد أو غيرها من الأماكن المخصصة لما لا يوصف ولا يمكن تفسيره، فيبدو أن هذه الأشياء جزء مما نحن عليه كبشر.

علاوة على ذلك، في كل مرة نقرأ فيها كتابًا أو نشاهد فيلمًا، فإننا نعزز إيماننا الافتراضي بانتصار الكارما في نهاية المطاف، وفي حين أن هناك بالتأكيد نمو في عدد الروايات الكئيبة التي يتم إنتاجها، فمن الصعب تخيل أنها ستصبح الأغلبية للترفيه الثقافي، سيتخطى معظمنا فيلم الطريق المحزن بشكل ساحق لكورماك مكارثي، لصالح أحدث أفلام بيكسار.

التداعيات السكانية

عند النظر إلى المؤشرات، هناك أيضًا نمو سكاني يجب وضعه في الاعتبار، فتبتعد الدول الغربية عن نموذج الأسرة القياسي، وتميل إلى الاستحواذ على موضوعات مثل زواج المثليين والإجهاض عند الطلب، ومهما كانت الحقوق والأخطاء في هذه القضايا، فهي ترتبط عمليًا بانكماش عدد السكان.

لا ينجب الأوروبيون واليابانيون، عددًا كافيًا من الأطفال ليحلوا محل جيل البالغين، ويرون مجتمعاتهم تتقلص بشكل يومي، ومن ناحية أخرى، فإن الأفارقة والجنوب آسيويين متدينون بشكل عام، ويحتفظون بالنموذج التقليدي للأسرة متعددة الأطفال -والتي قد تكون قديمة الطراز من وجهة نظر غربية-، لكنها نموذج تمّت الموافقة عليه بقوة، من خلال الرغبة التطورية لتوسيع تجمع الجينات.

يقول أستاذ علم الوراثة في يونيفرسيتي كوليدج لندن ستيف جونز، متحدثًا في مهرجان هاي في المملكة المتحدة مؤخرًا: “من الواضح أن المستقبل سيشمل زيادة في عدد السكان المتدينين وانخفاض في الشك”.

قد يبدو هذا بمثابة أخبار سيئة لنشطاء الإلحاد، ولكن بالنسبة لقوة الحياة التطورية التي قد تتخذ القرارات بالفعل، فقد ينذر هذا بالخير لاستمرار وجود البشرية.

في غضون ذلك، قد يكون من الحكمة أن يمتنع المتدينون عن مضايقة الأصدقاء الملحدين الذين يقولون عن طريق الخطأ شيئًا عن أرواحهم، وقد يكون من الذكاء بنفس القدر أن يتوقف الملحدون المتشددون اليوم عن مضايقة المتدينين على الإطلاق.

[1] (مركز بحث بيو الأمريكي، “الدين واللادينيون”، 2012).

[2] في إشارة إلى الأغلبية العامة من المتدينين على مدى آلاف السنين، على عكس الأقليات المتطرفة التي أبرزتها وسائل الإعلام هذه الأيام. [المترجم]

[3] (Einstein on Peace”, page 510)