- نشر: THE SCHOOL OF LIFE

- ترجمة: محمّد الغافريّ

- تحرير: عبير الغامدي

الجزء الأول: أمراض الحداثة.

إنّ ظروفَ وأحوال العيش التّي قدّمتها الحداثة هي في نواحٍ كثيرةٍ أفضل بكثيرٍ من تلك التي عاشت تحت كنفها الغالبيّة العظمى من البشريّة طوال التاريخ تقريبًا. ولكن، إلى جانبِ فوائدها الجليّةِ، جَلَبَتْ الحَداثة مجموعة خاصّة من المشاكل إلى حياتنا، والتي من الحكمة أن نحاول فهمها والتخلّص منها. لكن قبل أن نفصّل الحديث حول الحلول الممكنة، سوف نحدّد ثمانية أمراض رئيسيّة تنبع من بعض الأفكار الرّائدة في الحداثة:

- الكمال

من المعتقدات الأساسيّة في صميم المجتمعات الحديثة, الاعتقاد القائل بأنّ الكمال في متناول أيدينا. يبدو لنا أنّ العلم، الذي يُعتبر أكثر الأدوات المعاصرة قيمةً، سيساعدنا في نهاية المطاف من التغلّب على كلّ ما يزعجنا، كالألم، والغباء، والأخطاءِ، وكلّ ما يجعلنا أقلّ بكثير ممّا يُفترض أنْ نكون عليه. إنّها ببساطة مسألة وقت ليس إلّا.

تؤكّد مجتمعاتنا أنّ السّعي لتحقيق الكمال -بشكلٍ فرديّ وجماعيّ- هو من ضمن قدراتنا، أي أنّنا قادرون على الوصول إليه. إنّ العصر الحديث قد بزَغَ نوره والنّاس مُتنعمّة بالتحسينات المذهلة التّي طالت جميع نواحي الحياة: فقد تعلّمنا تدفئة منازلنا، وإطعامِ أنفسنا، وصناعة ملابسنا، والسّفر إلى مختلف أقطار العالم، وعلاج الأمراض، وإدخال آليّات موثوقة للتّعلّم، ووضعنا القانون وأقمنا العَدالة.

لقد رسخت فينا هذه التّحسينات العديدة -التي طالت مجالات كثيرة- ثقةً لا مثيلَ لها، ممّا جعلنا نعتقدُ أنّ التّقدّم يجب أنْ يُعتبر قاعدة وجود مُسبَقَة ومُطلقة. نحن نعلم أنّنا قد نواجه الآن، بالطّبع، تحدّيات وانتكاسات كبيرة، وأنّ هناك الكثير من الأدلّة التي تؤكّد ميْلنا المستمرّ إلى العناد والغباء، لكنّنا نرفض اعتبار أحزاننا حتميّة، إنّما هي بالأحرى في نظرنا علامة على تقدّم مُتقطّع ومتأخّر، تقدّم لم يكتمل بعد، لكنّنا سنصل إليه حتمًا وسنزيل كلّ أحزاننا، حتّى الموت قد نجد له حلًّا ذات يوم.

والنّتيجة الإشكاليّة لهذه الرؤية الكبرى للتقدّم البشريّ هي أنّ عيوبنا المستمرّة تُلقي بثقلها علينا بشكلٍ أكبر عمّا كان في السّابق، فأصبحنا أكثر عرضةً من أسلافنا للشّعور بالإحباط الشّديد، ونفاد الصّبر وضيق الصّدر، كما نشعر بأنّنا قد ابتلينا أشدّ البلاء و قد تمّت خيانتنا من قِبَل كلّ ما يستمرّ في تحدّي إرادتنا.

إنّنا نردّ الرّكود السّياسيّ أو الاقتصاديّ إلى غباءِ من يقودنا، ولسنا ميّالين إلى الاعتقاد (كما فعل أسلافنا ذات مرّة) بأنّ المجتمعات البشريّة هي آلات معقّدة للغاية فلا يكفي أن ننسُبَ انتكاساتها إلى غباء شخصٍ يقودها. كما ننسُبُ عدم الارتياح في العلاقات العاطفيّة سريعًا إلى كوننا قد ارتبطنا مع الشّخص الخطأ، وليس على أنّه نتيجة للهدف الشّاقّ بطبيعته، والمتمّثل في محاولة أن تكون سعيدًا على كافّة الأصعدة مع شخصٍ آخر على مدى العمر. كما أنّنا لسنا أقلّ طموحًا فيما يتعلّق بعملنا، بل أنّنا أصبحنا ننظر بارتياب نحو الافتراضات السّابقة بأنّ وظائفنا ستكون دائمًا، من بعض النواحي، بمثابة لعنة علينا. إنّنا لم نعد نعمَلُ فقط من أجل المال، بل أصبحنا نعمل على تحقيقِ ذواتِنا. أمّا فيما يتعلق بنفسيّاتنا، فأصبحنا نعتقد بأنّنا قادرون على التّغلّب على أيّ اضطرابٍ ناتجٍ عن طفولتنا، وسنتحكّم بعقولنا من خلال العلاجات التي نحصل عليها.

لقد عشنا فترة طويلة من التّاريخ بدرجة من التّصالح مع فكرة المصائب والمحن والاضطرابات المستمرّة، لكن بحلول الحداثة، وُلِدت تلك الفكرة الجميلة القائلة بأنّ هذا العالم، من خلال إعمالِ الذّكاء، يُمكِنُ أن يُصبِحَ أكثر عقلانيّة، مُطيع وسهل الانقياد، وأكثر لطافة. كانت أصول وأسس هذه الفكرة نبيلةً إلى حدّ كبيرٍ، ولكنّ النّتائج كانت غريبة وغير متوقّعة، فقد وصلنا في كثيرٍ من الأحيان إلى درجةِ احتقار وكُره حياتنا والنّوْح الدّائم على الظّروف التي نمرّ بها.

- التفاؤل

إنّ المجتمعات الحَديثة متفائلة للغاية في طَبْعِها، فالنّاس فيها يُشيرون علينا دائمًا بأنّ سلوكنا يجب أن يكون متفائلًا ، ومعنويّاتنا عالية دومًا، وترحيباتنا بالآخرين متحمّسة تخرج من شخصيّة سعيدة. يُخبروك بأن تتوقّع أنّ الأمور ستسير على ما يرام باعتبارها أفضل طريقة لتضمن من أنّها ستسير على ما يرام في الواقع، ومن المفترض أنْ يكون إظهار الوجه البشوش للآخرين طريقة موثوقة لجعلهم يحبّوننا وهي أيضا طريقة لبناء روابط صادقة مع الغرباء.

لكن تفاؤلنا كان نقمةً علينا. فعندما تصطدم توقّعاتنا العالية حيال شيء ما بعقبة صعبة، يَكُنّ (أي التّوقّعات) أكثر استعدادًا للتردي من أملٍ وتفاؤلٍ إلى غضبٍ عارم، فالأمل الذي خاب يورثُ فينا سلوكيّات ذات خطرٍ كبير, كتصيّد الأخطاء، والتّذمّر، والضّيق، والغَضَب. الأمر المشترك بين هذه السلوكيّات هو التّفاؤل المُهان الذي لم يجد له طريقًا لدخول الواقع: فهي إرثُ شعوري بأنّ الأشياء من المفترض أنْ تكون أفضل بكثير ممّا كانت عليه. عشنا حياتنا بهذا التّفاؤل والتوقّعات العاليّة لكنّنا لم نلبث أنْ صُدِمنا وامْتعضنا من غباء الآخرين، وإخفاق المؤسّسات، والجشع، والأنانيّة المتفشّية في النّاس، وانتشار ما يبدو وكأنّه أخطاء لا مبرّر لها، فأصبحنا غاضبون بشدّة من الحالة الرّثّة لهذا العالم، ناهيك عن أنّ حياتنا قد استُهلكتْ بسبب خيبات الأمل تجاه ما بدى لنا أحلى التوقّعات.

وبغضّ النّظر عن هذه الأخطار، فإنّنا نُدفع لأن نتخيّل بأنّ التّفاؤل سيجعلنا أكثر جاذبيّة للآخرين، ولكن من الغريب أنّ النّظرة المَرِحَة والمتفائلة يمكن أنْ تعزلنا فعليًّا عن الذين من حولنا. ذلك بسبب أنّ لدينا جميعًا، في الحقيقة، مناطق مُظلمة من القلق والنّدم والقُصور والعار التّي نتلهّف لرؤية انعكاسها في الآخرين. إذن فالحقيقة هي أنّ الاعتراف بوجود مناطق مظلمة بداخلنا هو الذي سيسمح لنا بأن نكون قريبين حقًّا من شخصٍ آخر، لكن، على العكس من ذلك، إنّ التّفاؤل المُبالغ فيه سوف يعزّز من عزلتنا بشكل غير متوقّع.

- الفردانيّة

بالنّسبة لمعظم فترات التاريخ، كان كلّ ما كان مطلوبًا لفهم هويّة الشّخص عبارة عن مجموعة من الحقائق التي تمّت تسويتها إلى حدٍّ كبير في لحظة الولادة: فيُعرَف المرء حسب جِنسه، وحسب الرّتبة الاجتماعيّة لوالديه، وأيضًا حسب المنطقة الجغرافيّة التي وُلِدَ فيها، وحسب الطّائفة الدينيّة التي تنتمي عائلة المرء إليها.

ولكن في النّصف الثّاني من القرن الثامن عشر، بدأت أيديولوجيّة جديدة، وجّهت نفسها ضدّ جميع صُدف الولادة وأغْرَتْنا بتشكيل أنفسنا بأسلوبنا الخاصّ طوال حياتنا. هي فلسفة مليئة بالأمل والديناميكية تُعرف اليوم باسم الفردانيّة.

عندما نلتقي بغرباء، فإنّنا لا نسألهم -كما في الماضي- عن أسلافهم أو دينهم أو المكان الذي نَشَؤوا فيه. بل إنّنا نسألهم أوّلًا وقبل كلّ شيء عن العمل الذي يقومون به، فأصبح العمل إذن، أكثر من أيّ شيء آخر، هو الذي يُنظَر إليه على أنّه مفتاحٌ لشخصيّتنا.

إنّ العلاقة بين العمل والذاتيّة قد أفرزت مشاكل جديدة مختلفة، ذلك لأنّ الهويّة القائمة على العمل هي بطبيعتها غير مستقرّة بتاتًا، فنحن معرّضون للإقالة، أو تخفيض الرّتبة، أو التّقاعد، هذا إضافةً إلى فقدان الشّعور الرّاسخ بالذّات والذي يُمكن استمداده من حقائق ثابتة. وبالمثل، قد يتمّ تحويل هويّتنا أيضًا من خلال التّرقيات، أو الملف الشّخصيّ في صحيفة، أو تلقّي دعم لتأسيس شركة. الحاصل هو أنّ كلّ ما سبق يجعل هويّاتنا عالقة في تذبذبٍ مضطربٍ بين الأمل والخوف. أمل في أن يحدث أمر يجعلنا نرتقي في عملنا، وخوفٌ من أن يحدث أمرٌ يُنهي مسيرتنا فيه.

إنّ هويّاتنا المُستمدّة من العمل تهتزّ بشكلٍ أكبر من خلال التّواجد المستمر للمنافسة في اقتصاد السوق، لأنّ وضْعنا يعتمدُ على انتصاراتنا على الآخرين. لا يمكننا أن نكون مُؤثِّرين إلا إذا فَشِلَ الآخرون. وفي حال أن نَجَحوا، فإنّ إنجازاتنا الخاصّة ستفقد بريقها، فينتهي بنا الأمر بأنْ نرغب في أن يغرق الآخرين في الفشل، ذلك لأنّه في كلّ مرّة يفشلونَ فيها، سيعزّز فشلهم ذاك هَيْبتنا الخاصّة. إنّنا، وبدون أيّ خبثٍ مقصود، قمنا ببناء عَالَم من التّنافس النّفسي والاقتصاديّ المستمرّيْن.

إنّ فلسفةً الفردانيّة تُركّز على الوظائف لتُضفي هويّة على الأفراد يعني أنّ أيّ شيء نقومُ بِهِ خارِج العمل المدفوع الأجر يبدو ضئيلًا وتافهًا ولا علاقةَ له بذواتنا وهويّاتنا. فمثلا، تُصبح جهودنا مع عائلاتنا، وصداقاتنا مع الآخرين، وحماستنا تجاه شيءٍ معيّن، كلّها لا تُحسب في نظر الآخرين كإجابة حقيقيّة على سؤال “ما هو عملك؟” الذي يتمّ استخدامه في التّعرّف عليك، لأننا لا نتلّقى راتبًا على هذه المساعي، وبالتّالي يجب أن تتضاءل بدورها في أعيننا. هناك مفارقة قاسية: كان من المفترض أن تُسلّط الفردانيّة الضّوء على شخصيّتنا الفريدة والحميمية، تلك التي تجعلنا نتميّز عن الآخرين، ولكنّها عمليًّا قلّلت بشدّة من إحساسنا بمن نحنُ وبما قد نكون عليه.

ليس من المستغربِ أنّ أوّل عالم اجتماعٍ عظيمٍ درس الانتحار -إميل دوركايم- وَجَدَ بأنّه كلّما أصبح المجتمع فردانيًّا، كلّما ارتفع معدّل الانتحار. فليسَ الفقر أو المرض هو ما يدفعنا إلى اليأس المُدقع ومن ثمّ الانتحار، إنّما الذي يدفعنا هو ذاك الشّعور الذي يُخالجنا بغياب المعنى خارج نطاق النّجاح الواضح في عالم العمل.

- الاستثنائيّة

تؤكّد المجتمعات الحديثة باستمرار بأنّ لدينا القدرةَ على تحقيق قَدْر ومكانة عظيمة بين بني البشر، فمهما كانت العقبات الأوليّة، يُمكننا، كما يذهب ظنّهم، التغلّبَ عليها جميعًا وذلك من خلال العمل الشّاقّ واستعمالِ إرادتنا، وبالتّالي صياغة مسار مثاليّ مميّز غير اعتياديّ. قد نصل إلى كواكبٍ أخرى، أو نُكدّس ثرواتنا، أو ندير البلاد، أو نحقّق اكتشافات مذهلة في العلوم، أو ننتج فيلمًا أو رواية رائعين. لسنا مضطرين إلى أن نتقيّد إلى الأبد بأكثر العبارات تثبيطًا للهمّة: “عاديّ”. بل يُمكننا، من خلال جهودنا وذكائنا، الخروج عن القطيع.

هذا التّشديد على البطوليّة يهدِف إلى التّشجيع، فيُطلب منّا أنْ نشعر بأنّه يمكننا أيضًا -مهما كانت العوائق الّتي نواجهها- أنْ نُذهل العالم.

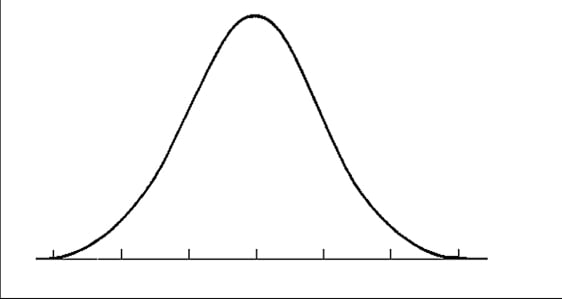

هذا الاعتقاد في إمكانات الجميع له أصلٌ متين، ولكن في المقابل فإنّ تأثيره غير مأمون العواقب بالمرة، لأنّه محتومٌ علينا أن نكون عاديين جدًّا في معظم جوانب حياتنا. وبحكم الضّرورة، سيكون جميعنا في مستوى متوسّط تقريبًا في منحنى التّوزيع الطّبيعيّ، وهي حقيقة تُبيّن “عاديّة” معظم الأفراد وتؤكّدها الصورة المركزيّة للتّحليل الإحصائيّ: منحنى التّوزيع الطبيعيّ أو كما يسمّى أيضًا المنحنى الجرسي (The bell curve).

من هذا المنحنى، سنستنتج بأنّ معظمنا سيحصُلُ على ما يقرُبُ من متوسّط الدّخل فقط، وعلاقاته ستكون قريبة أيضًا من متوسّط العلاقات، وسيكون مظهره قريب من المتوسّط، ومواهبه التي يمتلكها قريبة من متوسّط المواهب أيضًا بشكلٍ عامّ. في أيّ جانب من جوانب الحياة، يمكن فقط لجزءٍ ضئيلٍ من السكّان أن يبرُز.

لكن وعلى الرّغم من أنّه قد قٌدّر علينا أن نكون عادّيين، فإنّنا نعيش في ثقافة تتجاهل هذه الحقيقة الأساسيّة أو تستخِفّ بها. ثقافة تُؤكّد ارتفاع احتماليّة الزيجات السّعيدة، وذلك على الرّغم من أنّ 95٪ من الزّيجات هي عبارة عن مجرّد تنازلات من بين أطراف العلاقة حتّى تستمرّ علاقتهم. تتحدّث هذه الثّقافة أيضًا عن وظائف مرموقة يجب أن نسعى إليها وتحثّنا على بذل جهودنا نحوها، على الرّغم من أنّ 95٪ من الوظائف سيتعرّض فيها الموظّفون إلى تسوياتٍ مُذلّة مع رئيس العمل. هي أيضًا ثقافة تقدّر الشّهرة وتحتفي بها كثيرًا على الرّغم من أنّه بالكادِ يوجد أشخاص مشهورين (ناهيك عن المشاهير الرّاضينَ عن حالِهِم). وإن تأملت حالنا، سترى بأنّ أنظارنا يتمّ توجيهها لأهدافٍ بعيدة الاحتمال. قد يكون تعميمُ قاعدةٍ على عمومِ النّاس بأنّهم لن يخرجوا عن المتوسّط وأنّ حياتهم قد تكون عاديّة وقاسية بعض الشيء، ولكن في الواقع، قد يكون حثّهم على أمورٍ لن يقدروا عليها أكثر قسوة.

وكنتيجةٍ لفكرةٍ ذات نيّة حسنة، ينتهي بنا المطافُ إلى احتقارِ الظّروف الفعليّة لحياتنا، وكُرْهِ أنفسنا لعدم قيامنا بالمزيد عما قد قمنا به، ونحسُدُ بمرارةٍ أولئك الذين انتصروا والذين لم يجدوا في طريقهم أي عائق لتحقيق ما قد سعوا إليه.

- حكم الأكفأ أو الميريتوقراطية(1)

تُؤمن مجتمعاتنا إيمانًا راسخًا بمفهوم الجدارة والكفاءة، أي الإيمان بوجوبِ أن نكون أحرارًا حتّى نُحرِزَ نجاحًا في حياتنا إذا توفّر لدينا ما يكفي من الموهبة والطاقة، وأنّه لا ينبغي أن تكون هناك عقباتٌ تُعيق جهودنا على أساسِ الطّبقة أو الجنس أو العِرق.

تلتزم جميع الأصوات في الطّيف السياسي، بإيديولوجيّة تنصّ على أنّ أعلى شكلٍ من أشكال العدالة السياسيّة هي دولة يمكن للموهوبينَ فيها أن يرْتقوا مهما كانت خلفيّاتهم، لقد أصبح مفهومُ المجتمع الجيّد مرادفًا لمجتمع يُولِي كفاءة الأفراد وجهودهم وإنجازاتهم أهميّةً كبيرة لتسنّم المناصب والمراتب فيه، عوضًا عن أن يتمّ منح تلك المناصب إلى الأفراد بناءً على طبقتهم الاجتماعيّة أو ثروتهم أو عرقهم الذي ينتمون إليه أو ديانتهم الخ..

ومع ذلك، فإنّ هذه الفكرة ذات النيّة الحسنة تحملُ معها بعض الإلزامات الدّميمة، ذلك لأنّه إذا كنّا نعتقد أنّ أولئك الذين هم في القمّة يستحقّون حقًّا نجاحهم ومكانهم، يعني ذلك بأنّ أولئك الذين هم في الأسفل يستحقّون بالتّأكيد فشلهم أيضًا. في ظلّ رؤيةٍ ميريتوقراطيّة للعالم، يدخل عنصر العدالة في توزيع العقوبات وكذلك المكافآت أيضًا، فننتقلُ من التّفكير بأنّ الفقراء “سيّؤوا الحظّ” -وبالتّالي يستحقّون التّعاطف والشفقة- إلى التّفكير بهم على أنّهم “فاشلون”، وهو وصفٌ أقسى بكثير من الأوّل.

إنّ المجتمع الذي يرى نفسه أنّه مُجتمع قائمٌ على الجدارة، أي أنّه مجتمع ميريتوقراطيّ، سيُحوّل الفقر من حالة سوء حظّ، إلى دليلٍ على عدم الكفاءة الشخصيّة، وبالتّالي فإنّ عبء الفشل ووقعهِ على النّفوس يرتفع بشكلٍ كبيرٍ على الأفراد.

- مركزيّة الإنسان

العصر الحديث بطبيعته يُركّز على الإنسان ويوليه اهتمامًا شديدًا، أي أنّه يضع البشر وخبراتهم واهتماماتهم في مركز التسلسل الهرميّ لهذا الوجود، وتمّت إزاحة أيّ شيء عدا الإنسان من المركز كالطّبيعة والحيوانات والآلهة والكون بمفهومٍ أعمّ وأشمل. نحن الآن في أعيننا، في كلّ شيء، في مركز مسرح الوجود. إنّنا في أعلى قمّة الهرم، وأيّ شيء آخر غيرنا هو أدنى منّا في المرتبة.

لم يكن الأمر هكذا من قبل. إنّ الأديان رفضت إعطاء البَشَر مكانًا محوريًّا في الكون، فمثلًا، تصوّر الإغريق القدماء آلهتهم وهم يعيشون على قمّة جبل أوليمبوس يُطلّون على البشر بمشاعرٍ فيها مزيج من المتعة والشّفقة تجاههم. وقدّمت بوذيّة الزّنّ الطبيعةَ بشكل عامٍ، بكلّ أنواعها النّباتيّة والحيوانيّة المتنوّعة، على أنّها أكثر أهميّة من أيّ مخلوق مُفرَد، حتّى تلك المخلوقات الّتي أتقنت استخدام النّار وطوّرت اللّغة، أي الإنسان. واعتبرت اليهوديّة والمسيحيّة أنّ الإله هو مركز هذا الوجود، وأمّا حياة الإنسان فهي جزء صغير غير مثير للإعجاب ضمن مخطّط أكبر بكثير، وهذا المخطّط أو الخطّة الإلهية يعرفها الإله فقط.

كان اهتمامنا، في ماضينا الغابر، ينجذب باستمرار إلى منظورٍ تكون فيه الآلهة أو الطّبيعة في مركز الوجود. ففي العصور القديمة، في البارثينون، على الأكروبولس في أثينا، كان هناك تمثالٌ يبلغ ارتفاعه عشرَة أمتارٍ لأثينا مصنوعٌ من الذّهب والعاجّ. لا يُمكن لأيّ تاجرٍ أو رجل دولة أو شخص آخر، مهما قد أنجزه في حياتِهِ من إنجازات، أن ينظُرَ إليه ولا يظنّ في نفسه بأنّه شيء لا قيمة له، مقارنةً بذلك التّمثال. وفي لندن، بعد حريق عام 1666م الضّخم، تمّ تخصيص الجزء الأكبر من إيرادات المدينة لعقود من الزّمن لبناء كاتدرائيّة القدّيس بول، وهي صرحٌ أكبر وأكثر إثارةً للإعجاب من أيّ شيءٍ آخر في ذلك الوقت. تشعّ من الكاتدرائيّة في جميع أنحاء المدينة تلك الفكرة الأساسيّة التي مفادها أنّ الحياةَ على الأرض ستكون عابرةً وقصيرةً ليس إلّا، وأنّ مخاوفنا ليست ذات شأن، وأنّ انتصاراتنا الشّخصيّة ضئيلة مقارنةً بمجدِ إلهٍ كليّ القدرة، كليّ العلم، وخالد.

مع انحسار دور الدّين، أصبحنا نتبنّى فلسفةَ يُمكن أن نُطلق عليها فلسفة “مركزيّة الإنسان”، فلقد اعتبرنا أنفسنا، كبشر، أهمّ الأشياء الموجودة. إنّها خطوة يمكن اعتبارها بمثابة تحرّر وانعتاق، تحرّر من الدين والطّبيعة. وأصبحت القصص التي تأسّست عليها المجتمعات المؤلّهة، أي تلك التي تستمدّ سرديّتها من الإله، قد استُبدلت بحكايات البطولة البشريّة في التّجارة والعلوم والفنون. لكن هذا التحرّر جَلَبَ نوعًا غير متوقّع من المعاناة في أعقابه: إحساسٌ خبيثٌ بأنّنا غير مهمّين مقارنةً بآخرين ممّن حصلوا على التّقدير من النّاس. لقد أُطلق العنان لفيضٍ من الحسد والعجز بين بني البشر نتيجة لهذه المركزيّة.

إنّ المجتمعات الّتي تجعل الإله أو الطّبيعة في مركز هرم الوجود، تجعلُ تركيز أعيننا منصبًّا إلى الأعلى (الإله) أو إلى الجانب (الطّبيعة حولنا)، وبالتّالي فإنّها تُوهِن المشاعر المدمّرة المميتة النّاتجة عن مقارنةِ أنفسنا بالآخرين، بتذكيرنا بأنّ كلّ واحدٍ منّا، في خطّة الوجود، أمرٌ ضئيلٌ وتافهٌ في نهاية المطاف. ولكن، في عصرنا، لا توجد نقطة مرجعيّة راسخة تتجاوز حدودنا البشريّة يمكن أن تكون ذات أهميّة، بحيث ينشغل تفكيرنا بها، فأصبحنا نعتبر أنّ ما يحدُثُ لنا (هنا والآن) على أنّه مهمّ للغاية، وهو كلّ ما يجب الاهتمام به. ولهذا فإنّ أيّ شيء يسير بشكلٍ خاطئ، وأيّ شيءٍ يُحبطنا أو يخيّب أملنا أصبَحَ يملأ أفقنا, فلم نعد نرى إلا ذلك الشيء الذي أحبطنا وذلك الشيء الذي خيّب أملنا. إنّ فكرة وجود شيء أكبر وأقدم وأقوى وأكثر حكمة ونُبلًا منّا نُدينُ لهُ بالحبّ والطاعة قد جُرِّدت من سُلطتها وقُدرتها على مواساتِنا.

الدين، من جانبه، حدّد الأحداث المهمّة في خطّ الزّمن في نقاطٍ بعيدةٍ عن الزمن الذي نعيشُ فيه حاليًّا. أي أنّ الأحداث المهمّة لأتباع دينٍ ما قد حَدَثت في الزّمن الماضي، مثلًا في عصر الأساطير والأبطال أو في سنة 33 بعد الميلاد والتي صُلِبَ المسيح فيها، وبالتّالي فإنّ أحداث أيّامنا ستُعتبر مجرّد تموجّات وحوادث طفيفة في النّسيج الهائل والكبير للزّمن اللاهوتيّ، أو الزّمن الدينيّ بشكلٍ أعمّ، ليست بأهميّة تلك الأحداث التّاريخيّة. فلم يعد هناك، الآن، شيءٌ مميّز للغاية، فتمّ بذلك تقليل غرائزنا الطّبيعيّة للذّعر واليأس من خلال وضْعها في إطار زمنيّ كبيرٍ وممتدّ من الأزمنة السّحيقة.

أوضحت الرؤية الدّينيّة المتمركزة حول الإله، بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب، أنّ ما يُسمّى بالشّخصيّات العَظيمة في أيّ مجتمع لم تكن عظيمةً حقًّا إذا ما أخذنا هرم الوجود ككلّ. قد يكون لديهم بالفعل سلطةً علينا، لكنّهم بدورهم لم يكونوا شيئًا مقارنةً بالآلهة. فمثلًا، سَرَدَ الإغريقُ في قصصهم الثقافيّة، التي يذكّرون بها أنفسهم مرارًا وتكرارًا في القصائد والمسرحيّات، عن كيف أنّ الآلهة قد عاقبت ملكهم الأعظم، أجاممنون، بشكلٍ مروّع بسبب غطرسته وغروره. كان أجاممنون فوق كلّ النّاس، لكنّه كان أيضًا وضيعًا مُقارنةً بالآلهة. أُعيد سرد القصّة في القرن الثامن عشر عندما قام الموسيقيّ الألمانيّ غلوك بتعيين الكلمات الرئيسية لموسيقاه: “إن الملوك العظماء -الذين ينحني لهم الجميع- يجبُ عليهم الانحناء أمام الآلهة”.

سمحت لنا النّظرة غير المتمركزة على الإنسان، بأنْ نَنظُرَ إلى أنفسنا بنظرة فيها شيء من الجمال يُرافق فكرة أنّنا غير مهمّين. لا يهمّ كم من الوقتِ قد نعيش، سواءً كنّا ناجحين للغاية أو لا، سواءً كنّا أذكياء أو لا، وسواءً كنّا جميلين أو لا، سيكون كلّ هذا مخاوف سخيفة من وجهةِ نظر تأليهيّة، كجبل أوليمبوس (عند اليونانيين)، أو الكواكب البعيدة. لقد تمّت دعوتنا، بشكلٍ مفيدٍ بالنّسبة إلينا، لننظر كيف أنّ مزايانا ليست بذلك الانبهار والأهميّة في النّهاية.

لكن في الحداثة، سُلِبت منّا هذه الرّاحة ووسائلها، فأصبحنا مُعذَّبينَ بإحساسٍ ثقيلٍ للغاية بأهميّتنا الخاصّة في عالمٍ غير مبالٍ بنا وعشوائيٍّ وغير متكافئٍ.

- الرومانسية

تمّ تشكيلُ الحقبة الحديثة بشكلٍ أساسيّ من خلال فكرة أنّ الحبّ الرّومانسيّ هو تقريبًا معنى الحياة، نحيا لنُحبّ ولنجد من يحبّنا. ولم يعد الهدف من العلاقات هو مجرّد المساعدة على تربيةِ الأطفال، أو تمريرِ الأموال والأصول عبر الأجيال من خلال الوراثة وغير ذلك، أو ضمان صداقة مقبولة بين شخصين، بل أصبح هدف العلاقاتِ هو ضمان الرضا المُفرط، والمشاركة على كافّة الأصعدة الروحيّة والماديّة. أمّا العلاقات الجنسيّة فلم تعد مجرّد نوع واحد فقط من العلاقات مع الآخرين، بل أصبحت –كما تُؤكّد الأيديولوجيّة الرومانسيّة لنا- النّوع الوحيد فقط من الرّوابط التّي تستحقّ التقدير.

منذُ نهاية القرن الثامن عشر فصاعدًا، بَرَزَتْ في أذهانِ الشّعراء والفنّانين وِجهة نظر عن الحياة مُرادها تعظيم الحبّ الأحاديّ الجنسيّ (أي المرتبط بشخصٍ واحد) والذي يدوم مدى الحياةِ على جميع القيم الأخرى. تمّ نقل الملائكة، الذين يسكنونُ في السماءِ حسب الاعتقادِ القديم، إلى الأرضِ متّخذينَ شكلًا بشريًّا، وسادت فكرةُ أنّه بإمكاننا جميعًا، مع قليلٍ من الحظّ، أنْ نَجِدَ الخلاص من خلال حبّ قريننا من جنسنا البشريّ.

شجّعتنا الرومانسيّة، بالرّغم من نواياها الحَسَنَة، على وضع عبءٍ ثقيلٍ ومُستحيلٍ من التّوقّعات على شريكِنا، فنحنُ نطلبُ منه أنْ يكون عشيقنا، وأفضل صديقٍ لنا، وكاتمَ أسرارنا، وممرّضنا، ومُستشارنا الماليّ، وسائقنا، ومعلّمنا بالشّراكةِ معه، وشريكنا الاجتماعيّ، وقريننا الجنسيّ. وبعد ذلك، إذا فَشِلَ في عددٍ قليلٍ من هذه الأدوار، وذلك حتمًا ما سيحدُث، سنُفسّرُ فَشلهُ الذي لا مناصَ له عنه على أنّه علامة بأنّنا قد ارتبطنا عن طريق الخطأ مع الشّخص الخطأ، ولن نُلقي باللائمةِ على أنفسنا وأنّه واجبٌ علينا أن نتعرّف على أيّ شخصٍ خصوصًا من نودّ الارتباط بهِ بشكلٍ صحيحٍ وجيّد قبل أن ندخُلَ معه في علاقةٍ مدى الحياة.

قدّمت الرّومانسيّة مجموعةً من الأفكار الجميلة بخصوصِ العلاقات، ولكن إحدى نتائج هذه الأيديولوجيّة كانت في تمهيدِ طُرُقٍ جديدةٍ واسعة النّطاق للشّعور بعدم الرّضا وخيبة الأَمَل والخجل من أنفسنا وشركائنا. لقد جعلتنا أكثر وِحدَةً وأقلّ قدرةً على الحبّ.

- التّجديد

تُولي المجتمعات الحديثة اعتبارًا ونفوذًا هائلًا لكلّ ما يوصَف ويُعتبر على أنّه جديد، فتعدّ ألفاظ مثل “التّقدّم” و ” التّجديد والابتكار” شرطيْن أساسيْين للمديح والثناء، وأن تكون “مُحافظًا” أو “عتيق الطراز” أصبح بمثابة كارثة.

أحدُ تمظهرات هذا الموقف هو أنّنا أصبحنا نُفضّل غريزيًّا الشّبابَ على الكِبَر، وبالتّالي فإنّ العُمْرَ المثاليّ يقعُ تقريبًا بين التاسعةِ عشرة والخامسة والعشرين، وكلّ من هم داخل هذا العمر يُتوقّع منهم التّغيير، فهؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم أفكار جديدة، ووجهات نظرٍ جديدة، وسيُنتجون معزوفات موسيقيّة جديدة، ولديهم النّوع الجيّد من الرّوح لإحداث تغييرات. أمّا أن تكبُرَ في العمر فهو يرادف أنْ تبتعد تّلقائيًّا عن التّجديد وإحداث التّغييرات ومن ثمّ فإنّ الشّيوخ لا يُرجى منهم خيرًا وتجديدًا. وبهذا التّفكير، قد أقمنا لأنفسنا عقودًا من النّدب والنّواح هي عقود العمر الضّائع الذي تلي عقود عمر التّجديد.

يتناقَضُ هذا بشكلٍ جذريّ مع نظرة المجتمعات التّقليديّة التي كانت تُقدّر الشّباب إلى درجةِ أنّها تُنشِئهم بحيث يصبحوا “شيوخًا” حكماء في نهاية المطاف. إنّ نظرتها إذن تتمحور حول الشّيوخ، أي الطّاعنين في السنّ، لتسيير أمرها بحيث تستفيد من خبرتهم.

يظهر إخلاصنا الحديث للتّجديد أيضًا في انشغالنا بـ “الأخبار”. الأخبار “News” هي الاسم الذي أطلقناه على المعلومات التي نعتقد أنّها الأكثر أهميّة، والتي هي طبعًا بعبارةٍ أخرى: ما حَدَثَ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، أو الخمس دقائق الأخيرة. أصبحنا نَخْلط بين الأخير والمهمّ. ولكن، بالطّبع، هذا التّركيز على الحاضر لا يُمكن أن يفي باحتياجاتنا، ذلك لأنّ المعلومات التي نُريدها حقًّا قد تكون موجودة في نقاط أبعد من الزّمن، أي في الزّمن الغابر. لذلك، فإنّه من أجل أنْ نعيش وأنْ نموت بشكلٍ جيّد، قد نحتاج لأن نُواجِه أخبار من سقراط أو لورِينزوا دي ميدسي Lorenzo de Medici أو شوبنهاور أو جين أوستين ونستمدّ منهم ما نُصلح به أمرنا، ولكن نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لم يفعلوا شيئًا لعقودٍ أو قرونٍ من الزّمن، فمن غير المرجّح أن نسمع عنهم أو نراهم في عناويننا الإخباريّة.

الغرض من حبّ الحداثة للتّجديد هو جذبِ انتباهنا وإثارتنا وربطنا بالحياة، ولكن بسبب تطوّرٍ غريبٍ كان مٌقدّرًا، تُرِكْنا -غالبًا- نشعر بالسّطحيّة، وتمّت تجزئتنا، وتجويفنا، وتشتيتنا أيضًا بكلّ ما هو جديد.

لم يكن ما سَبَقَ قائمة بكلّ ما هو خطأ في العالم الحديث، بل يوجد العَديد من العيوب السياسيّة والاقتصاديّة والقانونيّة والإداريّة والثقافيّة التي يُمكن ذكرها، لكن ما يُميّز المشاكل التي ناقشناها هو أنّها ذات طبيعة فلسفيّة ونفسيّة، فهي تتعلّقُ بإحساسنا الوثيق بمن نحن وما الهدف من حياتنا، وتتمثّل مهمّتنا في محاولة إعادة استخدام أفكار معيّنة -العديد منها مستمدّ من ماضينا الدّينيّ للمساعدة في توجيهنا- وتهدئة نفوسنا المُضطربة والمُشوّشة.

القسم الثاني: عزاءاتنا

لمواجهة آفات الحداثة ومشاكلها، نقترح ثمانية أفكار رئيسيّة:

- الانكسار

على الرّغم من كونها فكرةً كريمةً وحالمة، إلا أنّ إيماننا بمثاليّة الإنسان دفعنا إلى خيبة أمل وغضب جماعيّيْن. إنّنا نقفُ مُعذَّبين بفكرة أنّ مشاكلنا يُمكن تجنّبها بالذّكاء والجهد الكافيين، وأنّها مسألة وقت فقط حتّى نكون مثاليين في كلّ شيء.

إنّ إيماننا بالكمال أو المثالية حديثٌ للغاية، وأيضًا غريب من النّاحية التاريخيّة. فلآلاف السّنين، كان الانكسار المُتجذّر في الحيوان البشريّ أمرًا ثقافيًّا، فقد اعتبار جميع المساعي الإنسانيّة الجوهريّة -كالزواج، وتربية الأطفال، والعمل، والسّياسة- على أنّها مساعٍ تكشِفُ عن جانبٍ مستورٍ من الأخطاء الفادحة، وتمّ قبولها كمصادر للبُؤس المُميّز والمعقّد لحياة البشر. وقد وَصَفَتْ البوذيّة الحياة نفسها بأنّها وادٍ من المعاناة، وأصرّ الإغريق على البِنية المأساويّة لكل مشروعٍ ومسعًى بشريّ، كما ميّزت المسيحيّة كلّ واحدٍ منّا بعلامةٍ عند الولادة تدلّ على أنّ لعنةً إلهيّة قد حلّت عليه.

ستشعر بأنّ هذه النّظرة القاتمة -في البداية- وكأنّها لا يُمكن أن تضمن إلّا مزيدًا من البؤس. ولكن، في الواقع، لديها تأثيرٌ عكسيّ. إنّ فلسفة الانكسار تَجعَل الأحزان العديدة الّتي سنمرّ بها حتمًا كأنّها أمر طبيعيّ يحدث في حياة أيّ مخلوق، فنحن قد توقّعنا وجود المعاناة سَلَفًا (مثلا البوذيّة تقول بأنّ الحياة وادٍ من المعاناة)، وبالتّالي ستُصبح هذه الأحزان أكثر احتمالًا، وأيّ احتماليّة بأن تجري الأمور بشكلٍ أفضل هي احتماليّة ضئيلة، وبالتّالي، إن حَدَثت هذه الاحتماليّة وسارت حياتنا بشكلٍ جيّد، سيكون أمرًا سنشعر نحوه بالامتنان وسنسعد به بشدّة.

في أواخِرِ القرن الرّابع، مع انهيار الإمبراطوريّة الرومانيّة الكبيرة، أصبح الفيلسوف الكبير في ذلك العصر، القدّيس أوغسطين، مُهتمًّا بشدّة بالتّفسيرات المُحتملة التي تُفسّر الاضطراب المأساويّ للعالم البشريّ. وقد كانت إحدى الأفكار المركزيّة التي طوّرها هي ما أسماه بـ Peccatum Originale: الخطيئة الأصليّة. لقد اقترح أوغسطين بأنّ الطّبيعة البشريّة تالفة ومُلوَّثة في صميمها، وذلك بسبب ما حَدَثَ في جنّة عدنٍ، حيث أنّ أمّ جميع الجنس البشريّ، حوّاء، أخطأت في حقّ الله بتناول تفّاحة من شجرة المعرفة، ثم انتقل ذنبها إلى أحفادها، أي البشريّة، والآن من المحتّمِ أنْ تفشل كلّ المساعي البشريّة الدّنيويّة لأنّها أعمال ومساعٍ ناتجة عن روحٍ إنسانيّة مُخطئة وفاسدة. قد لا تكون هذه الفكرة الغريبة صحيحةً بالطّبع. ومع ذلك، كمجاز أو استعارة تُفسّر حالة الفوضى في العالم، يجب ألا نتوقّع -ربّما- الكثير من الجنس البشريّ، كما يُشير أوغسطين، فقد كنّا محكومين بالفشل إلى حدٍّ مَا مُنذ البداية. يُمكن أن تكون هذه الفكرة، في بعض الحالات المزاجية، فكرةً تنتشلك من وحل أحزانك.

ليس من الصّعب إعادة صياغة مفهوم الخطيئة الأصليّة بمصطلحاتٍ معاصرة. لكن في هذه الحالة، ليست أرواحنا هي المكسورة ولكن، كما يُعلّمنا علم الأعصاب، إنّها عقولنا. هذه العقول المُخطئة الشّبيهة بفاكهة الجوز والتي نُفسّر الواقع من خلالها، لم تتطوّر بطرقٍ تجعلُ رفقتنا معها سهلةً في ظروف الحياة الحديثة الصّعبة. فمثلًا، تبدأ مشاعرنا بقوّة وكثافة قبل أنْ نفهم موقفًا معيّنًا مُستخدمين قوى العقل الهشّة التي بحوزتنا فنفكّر فيه مليًّا ونتروّى في أمره ، شهيّتنا (على سبيل المثال، للسُّكّر أوالتحفيز الجنسيّ) قويّة وضاغطة، وتجذبنا بشكلٍ قاتلٍ إلى أشياءَ لم تعد تخدم مصالحنا الفُضلى. أيضًا، نَرِثُ من طفولتنا جميع أنواع التّشوّهات التي تُؤثّر في قدرتنا على فهمِ أنفسنا والتّواصل بشكلٍ مُناسبٍ وبثقةٍ مع الآخرين، فنحن نخرج إلى مرحلة البلوغ مع نصيبٍ وافرٍ من نزوات الضّعف، والماضي الأسود، والهاجس المضرّ، والقيود الصّارمة، والمخاوف المُبالَغِ فيها، والعيوب الشّخصيّة، وعمليّات التّفكير المُشوّهة، وكثيرٌ منها ناتج عن أزمات حدثت في صغرنا. ونحن لسنا المنكسرين الوحيدين فقط، بل إنّ نفس المنطق ينطبق على العالم ككلّ. إنّنا نعيشُ في مجتمعاتٍ تتكوّن بالكامل من أرواحٍ مُحطّمة.

نظريًّا، قد يُعطينا ذكاؤُنا فرصةً لتصويبِ حياتنا وتقويمها، كما أنّ بعض آلاتنا مذهلة بلا شكّ في مساعدتنا في تسيير أمور حياتنا، ولكنّ الغباء مترسّخ فينا للغاية بحيث لا يُمكن القضاء عليه بشكلٍ قاطعٍ إطلاقًا. لن يكون العلم أبدًا هو الحلّ كما افترضنا سابقًا، فتقنيّتنا لديها عادة شيطانيّة تخدم حماقاتنا بدلًا من التحريضِ ضدّها وإيقافها عند حدّها. كان حُلم الحداثة أن يقضي العلم والتّعلّم على الغباء، لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن قدراتنا الفكريّة والتي نتفاخر بها مُقدّرٌ لها أنْ تعيش جنبًا إلى جنب مع عيوبنا الأخلاقيّة والنفسيّة، بل وقد تعملُ على إشعالها. نحن لسنا إلّا قردة عدوانيّة متطوّرة قليلًا تمتلك أسلحةً نووية.

مع عرض هذه الحقائق المُظلمة عن النّفس البشريّة، يَجِبُ أن نُوجّه أنفسنا بهدوءٍ نحو الأفكار التي ستساعدنا على التّأقلم مع طبيعتنا المَكسورةِ الّتي لا يُمكن اجتنابها (مكسورة بسبب قصور عقلها أو أزمات طفولتها وأي شيء آخر). يدفعنا قبول الذّات لأنْ نرضى بدون ازدراءٍ للذّات وبدون أن نبتئس بُؤسًا لا مُبرّر له بأنّنا -على أساسٍ طبيعيّ- سنرتكب أخطاءً فادحة، وسنُؤذي أولئك الذين نهتمّ بهم، وسنفشَلُ في اغتنامِ الفُرَص، وسنتّخذُ خياراتٍ غير منطقيّة. نحن لسنا ملعونين بشكل ٍ شخصيّ وخاصّ، بل مجرّد أعضاء في عِرقٍ له مساوئٍ لدينا القدرة على توقّعها بدلًا من تكريس التّفاؤل فيه. وإدراكًا منّا لميلنا واستعدادنا للخطأ، ينبغي علينا أن نُسامح من حولنا عندما يَزِلّون، إنّهم مثلنا ليسوا أشرارًا بقدر ما هم مُتعَبين ومُجهَدينَ وخائفين وخارجين عن السّيطرة على أنفسهم، إنّهم بشر. يجب علينا نشر فكرة الانكسار من أجل تفسيراتٍ عطوفة وكريمة للسّلوك الذي يصدُرُ من الآخرين والذي طبعًا لن يكون مثاليًّا، حينها يُمكن لغريزة الانتقام من أخطائهم المتأصّلة فينا أن تُفسح المجال لأخلاقيّات أخرى كالصّبر والرّحمة.

- السوداويّة الشّاملة

قد يبدو أيّ شكل من أشكالِ التّفاؤل المُبتهج وكأنّه حالة ذهنيّة مثاليّة يجب أنْ نسعى لها، ولكنّه لا يشترك كثيرًا مع ما هو مطلوبٌ حقًّا لتعيش حياةً جيّدة، لذلك، ننصح بالثّقة بدلًا من ذلكَ في فلسفة السوداويّة الشّاملة.

ستحدُث مجموعة من الأشياء المُحزنة حقًّا عند كلّ آدميّ، بل ربّما في كلّ يومٍ تقريبًا. إنّ المصادر الأساسيّة للحزن موجودة في كلّ مكانٍ وناحية: كلّ شيءٍ نحبّه قابلٌ للعطب وغير حصين بينما معظم ما نتألّم منه راسِخٌ ومَرِن يعود إلينا باستمرار. لقد حُكِمَ علينا بأن نترُكَ العالَمَ مع الكثير من الأعمالٍ غير المكتملة وآمالٍ كثيرة لنا لم تتحقّق. بل إنّك لن تُحقّق حتّى جزءًا يسيرًا مما شَعَرت تجاهه ذات يومٍ بأنّه قابلٌ للتحقيق؛ لقد فَرَطَتْ منّا مجموعةٌ لا نهائيّة من الاحتمالات التي كان من الممكن أن تحدُث، ولم نضع علاقاتنا مع الآخرين ومع الأشياء أيضًا في ترتيبٍ سليمٍ. لدينا أسباب لا حصر لها لندخُلَ حمّام من النّدم.

في الوقت نفسه، لم يكن هناك بديلٌ لنا. إنّنا مطالبونَ باتّخاذ قراراتٍ قبل وقتٍ طويلٍ من التّجربة أو الخبرةِ بها وبما ستؤول إليه أو قبل أن نحوز على بياناتٍ موثوقةٍ تجاهها، إنّنا ننخرط في مسارات الحياةِ بعمى. كان علينا أن نُقرّر مزاولةَ مهنةٍ ما قبلَ أن نعرف حقّا ما قد تعنيه هذه المهنة، وكان علينا أن نلتزمَ بشخصٍ آخر قبل أن نعرف حقّا ما ستَسْتَلْزِمهُ الحياة المشتركة منّا وما قد تكون عليه.

كان يمكن تجنّب الحرب، وكان يمكن أن تسير الانتخابات بطريقةٍ مُختلفة عن ما آلت إليه، وذلك الحادث ربّما لم يكن ليقع، وكان يُمكن أن تكون تلك الخليّة السرطانيّة في جسد أحدهم خليّةً حميدة. ربّما كنّا سنرتبطُ مع مجموعةٍ مختلفةٍ من الأصدقاء عندما كنّا في الحاديةِ والعشرين، وربّما كان رئيسنا في العمل أكثر تفهّمًا، وكان يُمكننا أن نبدأ محادثة مع شخصٍ غريبٍ رائعٍ صُدفةً. نحن نعيش في عالمِ من الخيارات المجهولة، والمُستقبلات المتباينة، والاحتمالات التي لم تُجرّب بعد.

كلّ منّا لديه نسخة خاصّة من هذه المشاكل، لكنّها مجرّد اختلافاتٍ فرديّة حول ما هو في النّهاية أمرٌ عالميّ: الأحزان الميتافيزيقيّة للحياة. إنّها تَنشأ بسببِ الحياة، ليس بِسببنا، فمهما فعلنا، ومهما كان وضعنا، سنُبتلى بها. لا أحد يفرّ منها.

لقد جَعَلَتْ الثّقافات والأديان غير المتفائلة النّقطةَ المركزيّة في أيديولوجيّاتهم أنّ الحياةَ عبارة عن معاناة، كما قد توصّل له بوذا. أيضًا، قال الكاتب المسرحيّ اليونانيّ سوفوكليس إنّ عدم خروجك للعالم قد يكون أعظَم هديّةً لك على الإطلاق. وعادةً ما تَصِفُ المسيحيّةُ العالَمَ بأنّه وادٍ من الدّموع. لم يكن مراد هذه الرّؤى الحزينة إحباطنا، بل على العكس من ذلك، تم تبنّي ذلك الشّعور بأنّ سوداويّةً ما تتخلّل النّظام العالميّ، هذا التبنّي كان فعّالًا ليُخلّصكَ من أحزان الحياة لتتمكّن من العيش بشكلٍ أفضل.

إنّ الحكمة التّي يتضمّنها الموقف الكئيب والسوداويّ من الحياة (على العكس من موقف التوجّع أو الغضب من مآلات الأمور) تكمن في استحضارِ فكرة أنّنا لسنا الوحيدين الذين تستهدفهم المعاناة والأحزان، بل إنّ المعاناة تمسّ كل فردٍ، وكلّ معاناةٍ يعانيها فردٌ ما هي معاناة تخصّ البشريّة بشكلٍ عامّ. يتميّز الموقف السوداويّ من الحياة بأنّه لا يعتبر المعاناة أمرًا شخصيًّا، بل إنّه موقف مليء بالشفقة على حالِ البشر بشكلٍ عامّ.

نحن بحاجةٍ إلى ثقافةٍ عامّة تتذكّر كم في الحياة من لحظاتٍ حزينة، وأن لا يتمّ إغراؤنا -عادةً باسم بيعِ الأشياء لنا، أي الاستهلاك- بقوّة لإنكارِ مكان الحزن فيها.

إنّ السوداويّة ليست غضبًا أو مرارة، بل هي نوعٌ نبيلٌ من الحزن الذي ينشأ عندما نكون مُتقبِّلين حقيقة أنّ الحياة صعبة بطبيعتها للجميع، وأنّ المعاناة وخيبة الأملِ هما في صميم التّجربة الإنسانيّة. إنّه ليس اضطرابًا يجب علاجه، إنّه اعترافٌ طيّب القلبِ، هادئ، وحنون، بكميّة الألم التي ستمرّ علينا حتمًا في هذه الحياة.

والسّوداويّة أيضًا لا تُعارض البهجة بشكلٍ مباشر. إذا قبلنا أنّ الحياة بائسة وصعبة، فليس علينا دائمًا أن نظلّ مُقيَّدين بهذه الحقيقة. يُمكننا أن نفتح أنفسنا لإمكانيّة ما يمكن تسميته بـ “اليأس المُبهج، أو اليأس المَرِح”. يُمكن أن يكون اليأس هو الخلفيّة النّموذجيّة والمتوقّعة لأيّ شيء، لكن يسوغ أن يَبرُز منها شيءٌ جميلٌ وممتعٌ ومعطاءٌ يُمكننا إعطاءه حقّه من التّقدير والامتنان.

ومرّة أخرى قدّم الإغريق القدماء نموذجًا مُفيدًا للتّفكير في هذا الأمر، فقد كانوا يُحبّون المقارنة بين موقفين لاثنين من الفلاسفة: ديموقريطس وهرقليطس. عندما تأملّا حالَ العالم، ساحَ الدّمع من عين هرقليطس، أمّا ديموقريطس فقد وجَدَ نفسه ضاحكًا. ضَحِكُ ديموقريطس ليس منبعه سّذاجةً أو لامبالاة ولكن لأنّه كان قد حلّل عوامل فساد العالم بنظرةٍ رصينةٍ ومتّزنة. لم يشعر بالصّدمة من أنّ النّاس أنانيّين، وأنّنا ننتقل إلى العنف عندما تتمّ إعاقتنا أو مواجهتنا، وأنّنا نرتكب أخطاء لا نهائيّة، وأنّ تصرّفاتنا تتأثّر بشهواتنا أكثر من تأثّرها بتفكيرنا المنطقيّ، وأنّنا نخون بعضنا البعض، وأنّنا ماكرون ومحتالون، كلّ هذا كان واضحًا بالنّسبةِ له. ضَحِكَ لأنّه يعرف كلّ شيءٍ بالفعل، وفي هذه الأثناء اكتشف بعض الأشياء الجميلة الّتي يُمكن أن يكتَفِيَ ويفتن بها.

ومن المفارقات أن الامتنان يُصبح أقوى وأشدّ عندما لا نتوقّع خيرًا بأيّ شكلٍ من الأشكال. مسلّحين بفلسفة السّوداويّة العالميّة، يُمكننا أن نكون سعداء حقًّا عندما نُقابل شخصًا ما مُراعيًا، أو كريمًا، أو حليمًا، أو لطيفًا. سنشعر بسعادةٍ غامرةٍ عندما تسير الأشياء لمرّةٍ واحدة على ما يُرام، فيمكن لسعادةِ كلبٍ يُلاحق العصا أن تُحرّكنا لأنّنا نعلم كم أنّ الفرح المطلق والدّائم يكون نادرًا. تُصبح العديد من مصادر المتعة الصّغيرة عزيزة علينا لأنّنا نُدرك أنّها تُعارض وتقف في وجه تدفّق الحزن العالميّ. نحن أقلّ هوسًا وتعلّقًا بما هو مفقودٌ من حياتنا، وأكثر امتنانًا للأشياء المحدودة ولكن الجيّدة التي نمتلكها. وهكذا، تبدو الأشياء الصغيرة مختلفةً بعض الشيء، فهي ليست إلهاءً تافهًا عن مُستقبلٍ عظيم، وليست إهانةً للطّموح، بل إنّها مُتعة حقيقيّة وسط مجموعةٍ من المشاكل، ودعوة لتقييد القلق وتقليل حضوره، وإبقاء جلد الذّات بعيدًا. إنّها -أي الأشياء الصّغيرة- مكانٌ صغيرٌ للأمل في بحرٍ من خيبة الأمل. نحن نُقدر اللقاءات الودودة والحميمة، والحمّام السّاخن الطويل، وصباحات الرّبيع، ونضع في اعتبارنا دائمًا كم يُمكن أن تكون سيّئة، وربّما ستكون كذلك في يومٍ ما.

- الاعتماد على الآخرين

الفردانيّة قد جعلتنا مرضى، عزاؤنا يكمُنُ في ثقافةٍ تحترم مفهوم الاعتماد على الآخرين بشكلٍ صحيح.

تقرّ فلسفة الاعتماد على الآخرين بأنّنا لسنا قادرين على تحقيق إلّا جزء بسيط ممّا يهمّنا أمره بأنفسنا. لذلك، يجب ألّا يتركّز إحساسنا بما نحن عليه كثيرًا على ممتلكاتنا وإنجازاتنا الفريدة، بل على الأشياء الجيّدة العديدة التي قد حصلنا عليها، إلى حدّ كبير، من خلال جهود الآخرين.

يمكن العثور على مثال عَرَضِيّ مدهش لهذا الموقف في أثينا القديمة. في القرن الخامس قبل الميلاد تحت قيادة بريكليس، طوّر الأثينيّون فكرة أنّ المرافق العامّةِ في مدينتهم يجب أن تتفوّق بشكلٍ كبيرٍ على أيّ مسكنٍ خاصّ من حيث الجمال والعظمة. لقد رفضوا موقفًا أطلق عليه لاحقًا المؤرّخ الرّوماني سالست publice egestas و privatim opulentia: القذارة العامّة والفخامة الخاصّة. أرادوا الفخامة العامّة وكانوا مُستعدّين للتّغاضي عن التواضع الخاصّ. قد يكون منزل الشّخص بسيط ومصنوع من الخشب، لكن المعبد الذي يزوره المرء مرّتين في الأسبوع لا بدّ أن يتمّ بناؤه بشكلٍ مهيب من الحجر الجيريّ، ومنطقة التّسوقّ العامّة لا بدّ أن تكون جميلةً وبهيّة، ولا بدّ أن تكون المسارح والصّالات الرياضيّة أماكن للجمال والأناقة. لذلك، لن يتمحور شعور الفخر لدى المرء فقط على ما جَمَعَهُ هو بشكلٍ خاصّ، ولكن على روْعة الممتلكات المشتركة. لن يعتمد حبّ الذّات على ما إذا كان لدى المرء غرفة طعامٍ جميلة، ولكنّه سيعتمد بشكلٍ أكبر على إقامةِ تمثالٍ رائعٍ في السّاحة العامّة أو تشييد رواقٍ جديدٍ -حيث يُمكن لأيّ شخص أن يذهب للاستماع إلى سقراط ومناظريه- تمّ بناؤه بأعمدةٍ أيونيّة رشيقة وفريدة.

التّناقض مع عصرنا مُؤلم. إنّنا نجد بأنّه من المُستحيل تقريبًا أن نتخيّل أنّ مركز التّسوّق قد يكون أكثر جمالًا من منزلٍ خاصّ أو أنّ المحاكم القانونيّة الجديدة قد تكون أكثر متعة بصريًّا من منتجع شاطئ راقٍ، بحيث يُمكننا أنْ نفخر، بشكلٍ وجيهٍ، بإنجازاتِ مجتمعنا وليس فقط بإنجازاتنا الخاصّة.

إنّ الرّؤية الأثينيّة للهندسة العامّة هي نقطة مُحدّدة نلتقي عندها بفكرة الاعتماد على الآخرين، إنّ الرّائع فيها هو اعتقادها بأنّ إحساسنا بالهويّة يُمكنُ دعمه بشكل مشروعٍ من خلال المنجزات الجماعيّة التي قد لا نلعبُ فيها دورًا بارزًا.

ولكن، بشكلٍ لا مواربة فيه، أنّ نفس فكرة الاعتماد على الآخرين تنشأ عندما نُدرك كم أنّنا مدينون بتطوّرنا الخاصّ لرعاية الآخرين لنا وحنانهم علينا. فالذي نحن عليه الآن هو نتيجة كدحنا بشكلٍ جزئيّ فقط، لكن يذهب جزءٌ منه أيضًا إلى ما قام به آباؤنا والأوصياء علينا تجاهنا واهتمامهم المستمرّ بنا، وأيّ شخصٍ آخر. لا يُمكن لأيّ أحدٍ أن يظنّ -ولا نظنّ بأنفسنا كذلك – بأنّنا قد نشأنا ذاتيًّا وأنّنا قد ظهرنا بشكلٍ مستقلّ ومنفصلٍ عن الآخرين من حولنا. نحن دائمًا، إلى حدٍّ كبير، مُتَلقّين غير مستحقّينَ لمساعدةِ الآخرين، ونحن الأجدر بإدراكِ هذه الحقيقة بكلّ تواضع. إنّه اعتمادٌ يجب الاعترافُ به بامتنانٍ بدلًا من أنْ نشعر بالعار تجاهه. في مجتمعٍ فرديٍّ للغاية، قد يتم انتقاد صبيّ أو فتاةٍ قد تعلّقا بأمّهما كثيرًا رغم كبرهما، لكنّهما قد أدركا حقيقةً حسّاسةً وعميقة: لدينا، جميعًا، حاجة مستمرّة لأن نشعر بالرّاحة والطّمأنينة، مهما كان عمرنا.

لا أحد منّا يستطيع البقاء بمفرده. وحتّى نزدهر ونتطوّر، لا يُمكننا أنْ ننظر إلى نقاطِ قوّتنا الفريدة فقط، بل إنّنا نحتاجُ لأن نسمح لأنفسنا بأن يتمّ مُساعدتها، وبالتّالي أنْ تعتمد، على ذكاءِ ومواهبِ الآخرين. مهما حقّقنا، ستكون هناك مناطق قد عجزنا عنها وسنَعْجزُ عنها، هذا أمرٌ لا مفرّ منه: فقد نكون محبوبين من قبل الآخرين، ولكن لسنا استراتيجيين، قد نكون مُبدعين ولكنّنا مُروّجين سيّئينَ لإنجازاتنا الخاصّة، وقد نكون مُبدعين للغاية ولكننا نفتقر إلى الاتّزان لاتّخاذ قراراتٍ جيّدة.

في رؤيةٍ للهويّة أكثَرَ جماعيّةً واعتمادًا على الآخرين، تظهر بؤرة الفخر في المساهمةِ التي يُمكننا تقديمها للصالحِ العامّ، بدلاً من الصّالح الخاصّ. قد يكون دورنا صغيرًا جدًّا ولكنّه حقيقيٌّ تمامًا. في العصور الوسطى، عندما تمّ بناء كاتدرائيّة شارترز في فرنسا، كان لجميع السكّان المحليّون يدٌ في العمل. فمنهم من قد دَفَعَ العربة فقط، ومنهم من حَمَل حجرًا من المحجر، ومنهم من نَحَتَ زهرةً صغيرةً على الحائط، ومنهم من أعدّ طعامًا للبنّائين الرّئيسيين، ومنهم من قَطَعَ الأخشاب للسّقالات التي يأوي إليها العمّال. كلّ فردٍ منهم كان يفعل شيئًا مهمًّا في النّهاية ليشهد على بزوغ نتيجةٍ نهائيّةٍ هائلة، فلم تتمركز هويّتهم ببساطة على ما فَعَلْتُ “أنا” ولكن على “ما يُمكننا فعله” معًا.

لربّما بدى غريبًا، لكثيرٍ من النّاس، بأن يشعروا بالفخر المحليّ أو الوطنيّ. فَكَوْنُ المرء فخورًا بمدينته -والذي لا نقاش فيه عند المواطن اليونانيّ القديم– هو أمرٌ مُخزٍ وسخيف بالنّسبةِ إلى المخيال الحديث المتعلّم، فحبّ الوطنِ والامتنانِ له سيُعاد صياغته على أنّه قوميّة شريرة ومُخجِلة.

ولكن، عندما نقبل بتعريفِ أنفسنا على المستوى الجماعيّ، فإنّنا نصرف الانتباه بعيدًا عن مزايانا الفرديّة. إنّنا لا نطلُبُ من الآخرين أن يُعجَبوا بما قمنا به شخصيًّا فقط، فنحن لم نبنِ مدينتنا أو بلدنا، ولم نؤسّس ذلك المصنع، ولم نرعَ أنفسنا بأنفسنا فقط ولم نُعلمها أيضًا القراءة والتّفكير. حينئذٍ ستظهر درجة من التّواضع فينا، فيُصبح إحساسنا بمن نحن –أي هويّتنا- أكثر اتساعًا وأكثر أمانًا وأقلّ تجذّرًا في المفاخر والإنجازاتِ الفرديّة. كما أنّ عدد الأزمات التي يسبّبها القصور الشّخصيّ ستكون أقلّ نسبيًّا عندما يتعلّق الأمر بهوّيتنا نحن والآخرين معًا، فما نكون قاصرين عن تحقيقه سنجدُ من يساعدنا في تحقيقه. وإذن يُمكننا أنْ نكون أشخاصًا كاملين وصالحين حتّى وإنْ كانت مآثرنا وقوانا محدودتيْن، لأنّنا لم نعد مضطّرين إلى إرساء منزلتنا وهويّتنا على أساسٍ ضيّق للغاية يقتصرُ على الفرد فقط.

لكن لسوء الحظّ، ليس من السّهلِ في الوقت الحاضر أن نَجِدَ أسبابًا مُقنعة تجعلنا نعتنق الفردانيّة. ولأسبابٍ متعددّة أيضًا، قد تمّ إزالة الهيبة التي تُضفيها الأنواع العريضة والممتدّة من الهويّات (الهويّات الجماعيّة). فنحن لا يُمكننا أن نشعر بالرّضا عن أنفسنا من خلال كوننا أعضاء في الكّنيسة (لأنّها تطلُبُ منّا أن نصدّق أشياء لا تُصدّق)، كما لا يُمكننا أيضًا أن نفخر بعائلاتنا (لأنّها تبدو ضيّقة الأفق)، ولا يُمكننا تعريف أنفسنا بواسطة الأمّة التي ننتمي إليها (لأنّها تبدو شوفينيّة)، ولا يمكننا أيضًا أنْ نفخر في كَوْننا، كما كان عُمّال المحاجر في كاتدرائية شارترز، تُروسًا صغيرةً في مشروعٍ كبيرٍ (لأنّ شركاتنا ومؤسّساتنا ليست نبيلةً بما يكفي لنُبرّر الإخلاص لها).

لقد تمّ ردّ زمام أنفسنا لأنفسنا، ولكن في الوقت نفسه، إنّنا نُدرك ضعفنا المتأصّل فينا، وننتظر إعادة اكتشاف فلسفة معقولةً نعتمدُ فيها على الآخرين.

- الحياة العاديّة

تولي الحداثة اهتمامًا واحتفاءً شديدين بالإنجازات الفرديّة، فترفع بذلك المتميّزين وتستنقص من العادّيين. وهي تفعلُ ذلك من خلال الفنّ إذا ما نظرنا إليه بمعناه الأوسع، في الإعلانات، والأفلام، والمجلّات، والرّوايات. يتمّ تعريضنا -غالبًا بحماسةٍ ومهارةٍ كبيرين- لكمّ هائلٍ من الموادّ التي تُوضّح الحياة الفارهة والجذّابة والمثيرة للأشخاص النّاجحين نجاحًا غير اعتياديّ.

لا يُمكن أنْ يكون التّفاوت والتّباين بين حياتهم وحياتنا أكثر إهانةً ممّا يتمّ تعريضنا إليه، فتشعرُ بأنّ حياتك لا شيء مقارنةً بهم. ولكن الأمر لمن تأمّل ليس في أنّ الحياة العاديّة خالية من الفضيلة، بل إنّنا ببساطة لا نسعى لاكتشاف تلك الفضيلة الكامنة بداخلنا سواء استخدمنا في ذلك الإبداع أم استخدمنا المقدرة الجماليّة فينا لإبراز جمال الأشياء فينا. إنّ عزاءَ إحساسنا بالفشل النسبيّ -عندما نقارن حياتنا بحياة المميّزين- هو أنْ نَنْظُرَ بدقّة بالغةٍ -بمزيد من الحساسيّة والفنيّة – إلى الجمال الحقيقيّ لبعضِ ما يُحيط بنا.

في مراحل مُختلفةٍ من التّاريخ الثّقافيّ، تمّ اتّخاذ مُبادراتٍ مهمّة في هذا الاتّجاه. ففي الخمسينيّات من القرن السّادس عشر، رَسَمَ الرّسّام الهولنديّ يوهانس فيرميير سلسلةً من الأعمال التي سعى فيها إلى إظهار ما يمكن أن يكون جذّابًا ومُشرِّفًا في الأنشطة العاديّة جدًّا، ترتيب محتويات المنزل، أو كنْسِ فناءِهِ، أو مجالسة الأطفال، أو الخياطة أو إعداد وجبة الغداء.

ربّما لم تجد تلك المرأة التي رَسَمَها فيرميير في لوحته “فتاة الحليب” Milkmaid وقتًا تصرفه لنفسها مُنذ استيقاظها. كانت تجمعُ شيئًا يسيرًا من المال ممّا تقوم به على مرّ السّنين، ولا تعمل لنفسِها فقط، كما أنّها ليست فخورةً بمظهرها بشكلٍ خاصّ. ولكن بالنّسبة لفيرميير، فهي فردٌ كاملٌ وجميل. كان الرّسّام، بالفنّ الذي وجّه نظره لحياة النّاس العاديّين ولم يقتصر على حياة الطّبقات العليا في المجتمع، يفعلُ من أجلها -ولأجلنا نحنُ أيضًا- ما تمّ فعله حتّى ذلك الحين بشكلٍ رئيسيّ للجنرالات والأمراء والباباوات فقط: تّأطيرُ آياتِ الجمال والكرامة الحقيقيين في الكائن البشريّ، لتلك اللّحظةِ التي رَسَمَ فيها اللوحة، وإلى الأبد.

و في لوحةٍ أخرى، أبانَ فيرميير ما الأمر الجذّاب بشأنِ العيش في منزلٍ متواضعٍ في منطقةٍ غير عصريّةٍ ولا فارهةٍ في مقاطعة دلفت في هولندا. دلالات الفقر واضحة، فطلاء إِطاراتِ النّوافذ متقشّر، ولا توجد أيّ عربةٍ ذهبيّة أمام باب المنزل، كما أنّ ميزانيّتهم الماليّة قليلة ويجب عليهم الحرص عليها. لكن رغم ذلك، لوحة فيرميير تكشف عن حياةٍ جيّدة ومعيشةٍ هنيّة يعيشها أهل ذلك المنزل.

كان فيرميير يُصرّ على أنّ الحياة العاديّة بطوليّة بطريقتها الخاصّة، ذلك لأنّ الأشياء التي تبدو لنا عاديّةً ليست سهلة الإدارة. فتربية طفل مثلًا تحتاج منكَ مهارةً هائلةً ونبلًا حقيقيًّا حتّى تجعل الطّفل مُستقلًّا ومُتوازنًا على نحوٍ معقول، وكذلك أيضًا للحفاظ على علاقةٍ جيّدةٍ بما يكفي مع شريكك على مدى سنواتٍ عديدةٍ رغم أنف الصّعوبات الشديدة ومُضنيات الطّريق، والحفاظ على منزلٍ مرتّبٍ بشكلٍ سليم، والذّهاب إلى النّوم باكرًا، والقيام بعملٍ رتيبٍ للغاية أو بأجرِ الكفاف بمسؤوليّةٍ وبهجة، والاستماع جيّدًا إلى شخصٍ آخر، وبشكلٍ عامّ، عدم الاستسلام للجنون أو الغضب جرّاء التّعقيدات والتّنازلات التي تنطوي عليها الحياة.

من سوءِ حظّنا أنّ جهود الفنّانين مثل فيرميير كانت غير عاديّة نسبيًّا، فقد كان الاتّجاه العامّ هو أن نصيرَ خُبراءً في معرفة جاذبيّة الحياة الفارهة لعدد قليل جدًّا من الأشخاص بينما نتجاهل ونستهين بالجمال الحقيقيّ والجاذبيّة الموجوديْن في حياتِنا التي نعيشها بالفعل.

وتتكرّر العمليّة إلى ما لا نهاية: أفضل الروائيّين يجعلوننا نرى ما يُمكن أن يكون جميلًا في حيواتٍ أخرى مختلفة تمامًا عن حياتنا، كحياة جاسوس، أو مغامر أرستقراطيّ من القرن التّاسع عشر، أو ساحر، أو جنرال متمردّ في حرب عام 2302. إنّ العمل البطوليّ والفذّ في كلّ تلك الحيوات هو أنْ نتعاطى مع حياتنا كما هي عليه، بقيودها الخاصّة، بإحباطاتها، أن نأخذها بحماسٍ بحيث تُصبح مرغوبةً لنا ومُحبّبةً إلينا.

قد تبدو ملذّات حياتنا بسيطةً للغاية -كالاستيقاظِ في وقتٍ مبكّرٍ من الصّيف، أو الهمسِ في أذن من يجاورنا على السّرير ليلًا، أو التّحدّث إلى جدّنا أو جدّتنا، أو تفحّص الصّور القَديمَة، ولا شيء عدا ذلك. لكن إذا تمسّكنا بها واهتممنا بها اهتمامًا مُستفيضًا، فقد تكون هذهِ الأنْواع من الأنشطة هي من بيْن الأنشطة الأكثر إرضاءً وإثارةً لمشاعرنا أو لأيّ شخصٍ آخر، ذلك يشمل حمّام دافئ، تناول تفّاحة، أو محادثة مع صديقٍ مقرّب، أو ليلة نومٍ جيّد، قد ترى هذه الأنشطة خاليةً من التّقدير والأهميّة أو الدّعم الاجتماعيّ، لكنّها حميميّة بالنّسبةِ إلينا. إنّنا لا نشعُرُ بأنّنا نعيش الحياة الصّحيحة، تلك الحياة التي نُريدها، على الرّغم من أنّنا قد نعيشُ حياةً جيّدةً على الواقع.

سيتوقّف النّاس العاديّون عن إِلْفِهِم الشّعور بالعار، وسوفَ نُدرك تمامًا كيف يُمكن أنْ يكون “العاديّ” أيضًا رائعًا في نفسه، جيّدًا، مُحبّبًا، نبيلًا، كريمًا، مُمتعًا، مُثيرًا، ذا معنى، مَرغوبًا، مُعقّدًا، مُهدّئًا، مُريحًا، يبعث على الدّهشة والطّمأنينة. في الواقع، كلّ الأشياء التي من حولنا ينطبق عليها هذا، فقط يجب علينا أن ننظر إليها نظرةً غير تلك التي اعتدنا أن ننظر بها إليها.

- المأساة أو التراجيديا

تُخبرنا أيديولوجيّة الجدارة (أو الميريتوقراطيّة) بأنّ مكانتنا أو وضعنا الخارجيّ يُمكن اعتبارهما انعكاسًا دقيقًا لكاملِ قيمتنا كَبَشَر. إنّها فلسفةٌ تثق في إمكانيّة العدالة الأخلاقيّة هُنا والآن، بحيث يُصبح التّسلسل الهرميّ للوضع هكذا: سيتمّ مُكافأة الخيّرون بشكلٍ لائقِ في هذا العَالَم، كما ستتمّ معاقبة المسيئين كما يليق بجُرمهم الذي اقترفوه.

غيّرت الجدارة نظرتنا للفشل، فلم يعد الفشل صعبًا وقاسيًا من النّاحية الماديّة فحسب، كما كان دائمًا، ولكن جَعَلتْهُ أيضًا كارثيًّا من النّاحية النّفسيّة بسبب أدواتها في أحكامها الأخلاقيّة التي تُطلقها (تكريم الخيّرين ومعاقبة المُسيئين). إنّها تحرمنا من أيّ احتمالٍ للتّعزية الميتافيزيقيّة نُعزّي بها أنفسنا عندما نفشل، لأنّها لا تترك مَجَالًا لأيّ خاطرة تجول في بالنا عن “الحظّ السّيّء” الذي مُنينا به، فلا يُمكن أن نلوم سوى أنفسنا على ما يحصُلُ لنا، وبالتّالي في مرحلةٍ ما، كنتيجةٍ حتميّة لهذا، سنصل إلى مرحلة الاشمئزاز من أنفسنا وكُرْهها وربّما أيضًا التخلّص منها.

يجبُ علينا أن نلاحظ وننتبه إلى أنّ هذه الشّروط الصّارمة للنّجاح والفشل (اعمل وتنجح، اقعد فتفشل) لم يكن معمولًا بها في كلّ المُجتمعات والعصور. فمثلا، قد تصوّر سكّان اليونان القديمة وجودَ احتماليّة لا يُستهان بها -تمّ تجاهلها تقريبًا بالكاملِ من قِبَل عصرنا- حيث يُمكن أنْ تكون جيّدًا وخيّرًا وفاضلًا ولكن مع ذلك تفشل في حياتك. وحتّى يُحافظوا على وجود هذه الفِكرة في الخيال الجماعيّ، أي في أذهان النّاس، طوّر الإغريق القدماء شكلًا فنيّا معينًّا: الدّراما المأساويّة، أو التّراجيديا. لقد أقاموا مهرجاناتٍ ضخمة يحضرها جميع المواطنين تقريبًا لتمثيلِ قِصَصِ الفشل المرير، والمُروِّع في كثيرٍ من الأحيان. كانت هناك دائمًا فكرة حاسمة مدسوسة داخل هذه القصص منذ بدايتها: إنّ الشّخص الذي نَزَل عليه بلاء الفشل المرير يَظْهرُ في المسرحيّة على أنّه شخصٌ جيّد لأبعد الحدود.

في التّراجيديا، عَرَضَ اليونانيّون الزّلات التي قد يقع فيها أشخاص يتّصفون بالكرامة وحسن النّيّة والقدرة، زلّات تبدو طفيفة كأن ينتهكوا قانونًا غامضًا بدون قصد، أو قد يسيئون فهم شيءٍ قاله لهم أحدهم، أو قد يستخلصون استنتاجًا خاطئًا من أدلّةٍ غامضةٍ. أو قد يكون لديهم “عيب” بسيط وشائع في شخصيّتهم، كأن يكونوا سريعوا الغضب ذات موقف، أو تكون فيهم مسحة من تكبّر، أو أنّ صبرهم ينفذ في أحايين معيّنة.

ومن هذا ستتدّفق الكارثة والعقاب النّهائيّ وما يتبعهما من تشويهٍ لسمعة ذلك الفرد الخيّر. سيكون من عَمَلِ كاتب المسرحيّة أن يشرح بالتّفصيل كيف يُمكن أنْ تنزل الكارثة بسبب إخفاقاتٍ طفيفةٍ وساذجة، بحيث تزحف الكارثة نحو الشّخص بواسطة خطواتٍ صغيرةٍ معقولة. كان اليونانيّون القدماء يُقدّمون لأنفسهم دُروسًا مُنتظمة تتعارض بشكلٍ مباشرٍ مع أيديولوجيّة الجَدَارة (أو الميريتوقراطيّة)، فكانوا يُشدّدون على فكرة أنّه إذا تحوّلت حياة شخصٍ ما بشكلٍ سيّئ، فهذا ليس علامة أكيدة على أنّه شخص غير مُستحقّ وغير جدير بأن يصيبه خير في حياته. بل إنّ ما يحدُثُ للنّاس -ولنا أيضًا- هو إلى حدٍّ كبيرٍ في أيدي ما أسماه اليونانيّون بـ “القدر” أو “الآلهة”، فكلّ ما يحدث لنا هو بمشيئتهم، وهي طريقتهم الشّعريّة لقول أنّ الأشياء (الثواب والعقاب) غالبًا ما تتمّ بشكلٍ عشوائيّ، ليس لها نمط محدّد للثواب والعقاب، ولا تعكسُ بالضّرورة مزايا الأفراد المعنيّين وجدارتهم.

يحتاجُ أيّ مجتمع يُشبه مجتمعنا المتميّز بالمنافسة الشّديدة، إلى إلحاقِ فكرة الجدارة بمفهومٍ واقعيّ ومُتعاطف نحو المأساة، بحيث نرى أنّه عندما نفشل، أو عندما نرى الآخرين ممّن فَشِلوا، فإنّنا نُواجه ونتعرّض، في كثيرٍ من الأحيان، إلى مجريات القدر القاسية والصُّدَف المريرة. إنّ الشّخص (الذي قد يكون نحنُ أيضًا) الذي انتهى بهزيمة، فأصبح وحيدًا، في مشكلةٍ أو فقرٍ ربّما -إذا استَطَعْنا رؤية القصّة بأكملها بشكلٍ صحيح- قد يكون حسّاسًا وكريمًا لكنّه غير محظوظ للغاية. إنّ تعاستهم تستحقّ منّا التّعاطف، ولُطْف جميع المتفرّجين.

إنّ الإحساس القويّ والمُتطوّر بالمأساة هو الثّقل المُوازن الضّروريّ للثّقل الذي تُحْدثه المنافسة في حياتنا. لكن مجتمعنا يفتقِرُ حاليًّا إلى مؤسّسةٍ قويّة وواسعة النّطاق وأيضًا موثوقة لتعزيز منظورٍ مأساويّ (أو تراجيديّ) -وبالتّالي مُتعاطف- بشأن الحياة. كان لدى الإغريق مسارحهم العامّة، قد استخدموها في هذا المجال، وفي الماضي بَنَت المسيحيّة كنائسها حول قصّة رجلٍ صَالحٍ (المسيح) لم يبلغ أحدٌ مبلغه من الفضائل لكنّه واجَهَ نهايةً مُهينَةً ومُؤلمة.

لكن على النّقيض من ذلك، نحن نعيشُ اليوم في ثقافة أكثر اهتمامًا بإذلال أولئك الذين أنْهَكَتْهُمُ الحياة وأَتْعبتهم بشدّة، أكثر من ميلها إلى تعليمنا فنّ المأساة والتّعاطف مع الآخرين. إنّ النّزعة الطبيعيّة للإدانة متُأجّجة فينا ونشعر بأن ما نقوم به من إدانةٍ صحيحًا إلى أن نصل إلى اللّحظة التي تصيبنا فيها مصيبَةً ونُتْرَك لوحدِنا نصارع أحزاننا في عالَمٍ عدائيٍّ وساخر.

- التّعالي

لا تُكرّس المُجتمعات العلمانيّة نفسها للإخلاصِ لشيءٍ أكبر أو أعلى من نفسها، إنّها لا تهتمّ بما يُمكن أنْ نُسمّيه بالتّعالي: الاتّصال بالظّواهر العظيمة والأبديّة التي تكون انشغالاتنا اليوميّة، مُقارنةً بها، تافهة وحقيرة وغير مهمّة في أعيننا.

مع تراجع الدّين، لم يبقَ شيءٌ يُثير الخشية في نفوسنا وننسُبَ أنفسنا إليه بشكلٍ عامّ، فأصبحت الصّعوبات والأعباء التي نُواجهها، وصراعاتنا، وآلامنا، هي كلّ ما يوجد في حياتنا، وغدا تفكيرنا منصبًّا عليها فقط لا تنفكّ عنه، ولذا فهي تلوحُ في أفق أذهاننا المضطربة أكثر من أي وقتٍ مضى.

على أيّ حال، لا يجب أن تكون مصادر التّعالي -كما تفترض الدّيانات- مُؤلّفة فقط من الآلهة. بل قد تكون رؤية النّجوم ليلًا مصدرًا له، نجومٌ منتشرة مثل ألماسٍ على عباءة من الظّلام المخمليّ: عدد لا يُحصى من الشّموس النّاريّة، بعيدةً كلّ البعد بشكلٍ لا يُمكن تصوّره، وهي بنفسها تُشكّل جزءًا صغيرًا جدًّا من الكون ليس إلا. يُمكننا أنْ نبدأ في إدراك مدى ضآلةِ شمسنا وكوكبنا ونحنُ أنفسنا أيضًا في هذا الاتّساع المهيب. ستتلاشى جميع الاختلافات البشريّة لو تأمّلْتَها من بعيدٍ بما فيه الكفاية، وسيبدو لك أنّ أوجه التشابه المشتركة لدينا أكثر وضوحًا من أوجه الاختلاف، وستشعر بأنّ صراعاتنا ومنافساتنا لبعضنا البعض أقل إلحاحًا وجديّة.

أو قد يكون المصدر مُنغمسًا في الصّحراء التي تولّد فينا إحساسًا بالجلال. هناك في الصّحراء، لم يحدث الكثير لمئاتِ السّنين. يتمّ قياس التّاريخ بعدد بوصات التّعرية النّاتجة بفعل الرّياح بحيث تعرف أنّ صخرةً انزلقت من على جانبِ تلٍّ قبل ثلاثمائة سنة وذلك من فِعْلْ الرّياح فيها. تٌقدّم لنا الصّحراء إحساسًا تاريخيًّا بالوقت، فلا يهمّ ما فعلناه بالأمس أو ما قد نفعله غدًا. يتمّ تعطيل تلك المعايير التي نستخدمها في حياتنا والتي نقارن بها حياتنا مع حياة الآخرين، فالصّخور لا تهتمّ بمن نحن، ولا يَشْعرن بالإعجاب أو خيبة الأمل من وظائفنا، لا يَسْألْنَ عن حياتنا الجنسيّة أو تاريخنا الرومانسيّ. أمام الصّحراء؛ يعود البشر إلى قَاسَمٍ عالميّ مُشترك لا يأبه بهم وبتاريخهم من فَرْطِ جلالها أمامهم.

يوجد ملمحٌ آخر للتّعالي نراه في ما حولنا من الحيوانات الصغيرة كالبطّ والقنافذ. تمضي حياتها غير مهتمّة تمامًا بحياتنا، إنّها تُكرّس نفسها بالكامل لأغراضِها الخاصّة فقط، ولم تتغيّر عادات النّوع الذي تنتمي إليه لقرونٍ. وقد نَنْظُر إليها باهتمامٍ ولكنّها لن تشعُرَ بالفضول حول من نحن. فمن وجهة نظرها، نحن مغمورون تمامًا في ذلك الفراغ الهائل للأشياء غير المعروفة وغير المفهومة في عالمها. ستأخذ البطّة قطعة خبزٍ بسرورٍ من مجرمٍ كما تأخذها تمامًا من قاضي المحكمة العُليا، وتأخذها من الملياردير كما تأخذها تمامًا من مُجرمٍ مفلس. بهذا قد تمّ تجاهل فرديّتنا، وهذا أمرٌ مريحٌ تمامًا.

عادةً ما تجعلنا الطّبيعة أمامَ قُوًى وسلاسل تتجاوزنا تمامًا وتتجاوز حدود سيطرتنا. تُزهِرُ الأشجار في الرّبيع وتفقد أوراقها في الخريف، البحر يعلو ويهبط، دوران الأرض حول الشّمس يجلب الشتاء والصيف دون أدنى اعتبارٍ لنا على الإطلاق. وبالتّالي، فإن أخطائنا الفرديّة وإخفاقاتنا تبدو غير ذات صلة، فستستمرّ عمليّات الطّبيعة سواء بنا أو بدوننا، سواء خسرنا أو ظفرنا، سواء كنّا لئيمين أو قلنا كلامًا غبيًّا. الطّبيعة لا تُوبّخنا لكوننا حَمْقى. يجب أنْ تكون المهمّة المركزيّة لأيّ ثقافة هي تذكيرنا بأنّ قوانين الطّبيعة تنطبق علينا كما تنطبق على الأشْجَار والسُّحب والجروف الصّخريّة. هدفنا هو أنْ نكون أكثر وضوحًا بخصوص تلك النّقطة التّي تتوقّف عندها قدرة قوانا المحدودةِ دائمًا، وحيث لن يبقى لدينا أيّ خيارٍ سِوى الانحناء لقُوى أعظم بكثيرٍ جدّا من قُوانا.

اليوم، المتعالي حقيقيّ وموجود، لكنّه غير مُنظّم وتمّت تشْظِيَتُه. نظّمتْه الأديان كما فَعَلَتْ وكما ستفعل: قُمن بتفسيره، وضَمِنَّ اتّصالنا المُنتظم والمستمرّ به، ووضَعْنَهُ في مركز الثّقافة العامّة المُشتركة، وأيضًا أصْرَرْنَ على أهميّتِهِ، لكنّ مجتمعاتنا أصبحت علمانيّة وليست دينيّة.

لا تزال هناك فرص للتّعرّف على المتعاليّ، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أنّ تلك الفرص راجعة لإمكانيّات الفرد فقط، وليس المجتمع ككلّ، فالقدرة على استحضارِ عزاء يُخّفف وقْع مصائبنا علينا لم يتمّ تبنّيه من قِبَل أيّ مؤسّسة نافِذَة (سابقًا كانت الكنسية، مثلًا) نشتركُ وإيّاها في الرّؤى والمصالح. إنّ العزاء موجود، لكنّنا للأسف تركناه وعِشنا بدونه، مُنتظرين أن نَمَهَرَ في استخدامِهِ وتطبيقه على أحزاننا ونزاعاتنا الدّاخليّة لنعيش حياةً أفضل.

- جيّد بما فيه الكفاية

إنّ الطّموحات العالية داخل كلّ فردٍ منّا أمرٌ نبيل وهامّ، ولكن يُمكن أنْ تأتي لحظة تصبح فيها هذه الطّموحات مصدرًا للمشاكل الفظيعة والخوف غير الضّروريّ، فهي تخلُقُ معيارًا نحكم به على حياتنا بالفَشَل. رومانسيّتنا – التي تبدو مثيرةً للإعجاب وجذّابة جدًّا عندما يتمّ التّعبير عنها في الفنّ والأغاني- يُمكن أنْ تُدمّر أي فرصةٍ لنا في الحفاظ على علاقاتٍ عفيفةٍ وواقعيّة في عالمنا الذي نعيش فيه.

تمّ اقتراح تعديل لهذا الموقف من قبل الطبيب والمُحلّل النّفسيّ البريطانيّ دونالد وينيكوت في منتصف القرن العشرين. عندما كان يزاول عمله، غالبًا ما قابَلَ وينيكوت آباءً كانوا قلقين بشدّة من أنّهم لم يقوموا بعملٍ جيّد لتربيةِ أطفالهم. ما أذهَلَ وينيكوت هو أنّه، تقريبًا دائمًا، كان أولئك الآباء في الواقع أشخاصًا طيّبين وعطوفينَ للغاية. لم يكونوا مثاليين بالطّبع، فقد ينشغلون بأمرٍ ما عن التّربية، أو قد يفقدون صبرهم في بعض الأحيان، أو قد يأخذ بهم قلق الالتزامات المتعدّدة يمنةً ويسرَةً. ولكن على العموم كانوا كما وصفهم وينيكوت بلفظ “جيّد بما فيه الكفاية” في العديد من الأشياء.

يُمكن توسيع مفهوم “جيّد بما فيه الكفاية” بشكلٍ مُفيدٍ للعديد من جوانب الحياة، وعلى وجهِ الخصوص: العلاقات. قد يكون الزّواج “جيّدًا بما فيه الكفاية” حتّى عندما يكون في لحظاتِهِ المُظلمة. ربّما في بعض الأحيان، يكثُرُ الجدال وتقلّ ممارسة العلاقة الحميميّة، وقد تتخلّل الوِحدة وقلّة التّواصل إلى العلاقة. ومع ذلك، وفي نفسِ الوقت، هناك لحظات الحنان واللّطف والتّفاهم. فبدلًا من أن نتعذّب بالشّوائب التي تطال الحبّ، يمكن أن نُقلّل قلقنا منها في حال اعتنقنا فلسفة “جيّد بما فيه الكفاية”. إنّ العلاقات الفعليّة ليست مثاليّة أبدًا، لكنّها غالبًا ما تُقدّم لنا ما يكفي لمُواصلةِ حياتنا.

إنّ الأزواج الذين يتنازلون عن أمرٍ ما ليسوا أعداءَ الحُبّ، بل قد يكونوا في طليعة مَن فَهِمَ ما قد تطلبه العلاقات الدّائمة منهم. إنّهم يستحقّون الإعجاب وليس الإدانة. إنّ التّنازلات إنّما هي في جوهرها اعترافٌ بأنّ المثاليّة في العلاقات ليست عرْضًا يتمّ تقديمه إليك، فنحن طبعًا لن نتراجع بسبب غباءٍ أو خَجَلٍ فينا عندما نصل إلى تلك النّقطة التّي يكون الكمال قريبًا منها ويمكن تحقيقه، لكنّه غير موجود أصلًا. ومن خلال التّنازلات التّي نُقدّمها، نحن نوفي حقّ ذلك الخير الذي مَنَحَتْنَا تلك العلاقة إيّاه في ظلّ القيود التّي يفرضها علينا الواقع والتي يجب أنْ نأخذها بعين الاعتبار.

- التّكرار

إن الحداثة مشغولةَ البال بكلّ ما هو جديد، لكن ذلك على حساب أنفسنا لأنّ الكثير ممّا له علاقةٌ بنا والكثير ممّا نحبّ ليس جديدًا، والتّعويض -والعزاء- الذي نحتاجه يَكْمُنُ في تذكير أنفسنا باهتمامٍ بأهميّة التّوازن الذي تُحدِثه الأشياء المتكرّرة والدوريّة. فليس من الضّروريّ أن ننساقَ وراء كلّ ما هو جديد.

عندما نولي اهتمامًا للتّاريخ المتكرّر (يُكرّر نفسه)، بدلًا من أخبارِ اليوم، سنجد أمورًا ثابتة فيه تحدث بشكلٍ متكرّر. مثلًا سنكتشف أنّ الأزمات وحالات الطّوارئ والكوارث والفساد والعجز هي أمور موجودة -إلى حدٍّ ما- في جميع المجتمعات، إنّها ثيمة ثابتة بمعنًى ما. نحن بالطّبع نريدُ أن تسير الأمور بشكلٍ أفضل، ولكن إذا ركّزنا على التّكرار الذي يتضمنّه تاريخ البشر، سيتولّد لدينا شعورٌ أكثر حكمة بما ستبدو عليه التّحسينات التي يُمكن تطبيقها بشكلٍ معقول، فلن نَنْجَذِبَ إلى الحلول الدّراميّة، وسنكون أكثَر صبرًا مع الخطوات التّدريجيّة صغيرة النّطاق التي نُنجزها في طريق التّحسين، ولن نشْعُرَ باليأس والقنوط أمام العوائق والإخفاقات التي سنواجهها حتمًا.

وإذا نظرنا إلى العلاقات نظرةً فاحصةً مُستعملين عَدَسَة التّكرار، فسوف نبدأ أيضًا -كما قلنا عن المجتمعات- في إدراك وجودِ مشكلاتٍ تتخلّل العلاقات وكأنّها ثيمة ثابتة أيضًا في جميعها، وبالتّالي، من المُرجّح أنْ تظهر في علاقاتنا أيضًا.

وإذا نظرنا أيضًا إلى المِهَن المختلفة نظرةً فاحصة، سنكتشفُ أيضًا مدى الصّعوبةِ والألم الكامنيْن وراء جميع الإنجازات، فهو تقريبًا ثيمة ثابتة أيضًا في جميع المهن.

أنْ تَحْدث مشاكل ليس خطأ أيّ شخصٍ على وجهِ الخصوص، إنّها مُرتبطة بشكلٍ جوهريّ بنا كبشر، فمعرفتنا الذاتيّة محدودة، أضف إلى ذلك أنّه يجبُ علينا أنْ نتّخذ قراراتٍ بأمورٍ كثيرة نجهل كثيرًا من حيثيّاتها وهذه القرارات أصلا مصدرها عقولنا النّاقصة. قد نتجنّب المشاكل مؤقّتًا أو نُنحيها جانبًا، لكنّها ستعود دائمًا إلى حياتنا بشكلٍ ما. إنّها تنتمي إلى عالمنا نحن البشر وإلى الانكماشات الدّورية في تاريخنا.

رُبّما تكون الطّبيعة هي المعلّم الأفضل لتُعلّمنا فكرةَ التّكرار. فمن خلالِ دراستها، سنلتقي بنفسِ الأنماط بشكلٍ متكرّرٍ جدًّا: شجرةٌ تنشُرُ براعمها الأولى، تُزهر هذه البراعم ثمّ تتحوّل إلى أوراق، من ثمّ ينضُجُ ثمرها فيسقط، فيتغيّر لون الأوراق، ثمّ تتلاشى وتتطاير بفعل الرّياح تاركةً فروعًا عاريةً من الورق. حياتنا في بعض محطّاتها تتبع مسارًا معيّنا وتخضع للضّرورة، هذا شبيهٌ بحال الشّجرة، لذلك، إنّ التّركيز على الأنماط المُتكرّرة في الطّبيعةِ يُهيّئنا لفهمِ الأنماط الموجودة في حياتنا أيضًا.

لا ينبغي علينا أنْ نتوقّع بأنّنا سنهرُبُ من قوانين الوجود بأيّ شكلٍ من الأشكال، فنحن ما زلنا جُزءًا من دورة التّاريخ، ولحسن الحظّ، هناك القليل فقط من الذي يُمكن اعتبارهُ جديدٌ تمامًا.

يُمكن تلخيص الثّمان مشاكل التي ذكرْناها بخصوص الأزمنة الحديثة والثمان أفكار التي تُمثّل عزاءاتنا في الجدول التّالي:

| المُثُل الحديثة: | عزاءاتنا: |

| الكمال | الانكسار |

| التّفاؤل | السّوداويّة الشّاملة |

| الفردانيّة | الاعتماد على الآخرين |

| الاستثنائيّة | الحياة العاديّة |

| حكم الجدارة أو الميريتوقراطية | المأساة أو التّراجيديا |

| مركزيّة الإنسان | التّعالي |

| الرومانسيّة | جيّد بما فيه الكفاية |

| التّجديد | التّكرار |

الهوامش:

- حكم الجدارة أو الميريتوقراطية: هو إسداء مهام الحكم والسّلطات إلى الأشخاص ذوو الكفاءة وأصحاب الإنجازات ومن بذلوا جهود كبيرة في ذلك، عوضًا من أن يتمّ إسداء تلك المهام إلى الأشخاص بناءً على مكانتهم الاجتماعيّة أو عرقهم أو ثرواتهم.

جميل :) لا أملُّ أبداً من قراءة هذا المقال. تجد فيه حلول لأسئلة تقضّ مضاجعنا.