- بندر الأسمري

- تحرير: عبد الرحمن الميمان

بيانات الكتاب: - العنوان: كتاب العالمية الإسلامية الثانية، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة

- المؤلف: محمد أبو القاسم حاج حمد

- الناشر: دار الساقي

- الطبعة وتاريخ النشر: الثالثة 2012م.

- عدد الصفحات: 791 صفحة.

نستطيع تصنيف هذا الكتاب على أنه مِن الكتب الباحثة عن موطأ قَدَم للحضارة العربية الإسلامية ضمن الحضارة العالمية المعاصرة، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع المؤلف إلا أن هذه النقطة تُحسَب له. المؤلف اجتهد في حدود قدراته الكثيرة والمتعددة في الإسهام في حلِّ المأزق الحضاري العالمي عن طريق علاقة الله بالوجود والإنسان، أو علاقة الغيب بالواقع، أو علاقة التجرِبة بالحدس، والتأكيد على أنَّ هذه الحضارة المعاصرة تتضمن في طياتها الكثيرة من المآزق الإنسانية والاجتماعية وإن كانت تتضمن أيضًا التقدُّم التقني والتكنولوجي، فأبو القاسم لم يكن عقلية مستلَبة أمام الحضارة الغربية وأضوائها، بل نظر إليها بعين العادل الناقد المتفاعل معها. على الجهة الأخرى، جهة الموروث الإسلامي والحالة العربية الراهنة، وقف المؤلف كذلك موقفًا وسطًا، فلم يكن ذلك المستلَب ولم يكن ذلك النافي لها، طَرَح آراء وأفكار متعددة في مجالات إسلامية علمية مثل علم التفسير والفقه وأصول الفقه والحديث، متَّسقة أحيانًا ومتناقضة أحيانًا أخرى، وعلى هذا؛ فالمأزق الحضاري المعاصر نتيجةٌ من نتائج الرؤية الوضعية العلمية الغربية والرؤية اللاهوتية الدينية، فكلاهما –على حدِّ قوله– أساء إلى العلم والدين، مما جعلهما يقفان في موقف الضد فيما بينهما وموقف العداء من الإنسان، إما بطَحْنه وتهشيمه وسلبه لمقومات وَعْيه ووجوده من قبل الحضارة الغربية، وإما بسلبه لحرِّيَّته وقيمته وحيويته باسم الدين. وهذا ناتج من النظرة القاصرة للكون، العقل الغربي ظلَّ أسيرًا للطبيعة والسيطرة عليها من دون الانتباه إلى الجانب الغيبي في الكون، والعقل الإسلامي ظلَّ أسيرًا للغيب مُهمِلًا الواقعَ الطبيعي الْمُعاش.

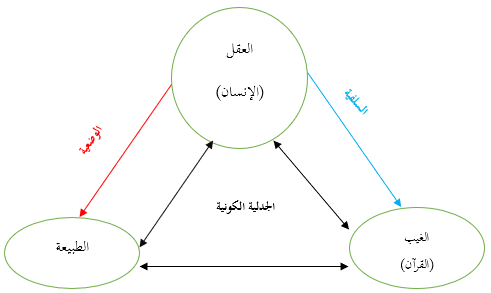

يرى المؤلف أنَّ الحلَّ من المأزق الحضاري العالمي يكون من خلال طرح رؤية كونية تتجاوز كلا الرؤيتين السابقتين، على أن تستمد هذه الرؤية الكونية من وحي القران المطلق الذي يعادل موضوعيًّا مطلق الكون ومطلق الإنسان. هذه الرؤية الكونية تستمد قوتها من العلاقة الجدلية بين الثالوث (العقل، الغيب، الطبيعة).

الحل عند المؤلف يكمُن في استخراج منهجٍ قرآنيٍّ نستولد منه نظامًا معرفيًّا كونيًّا، لا نلجأ فيه إلى التأويل أو التفسير، بل إلى منهجية القرآن المعرفية التي تحيط بالنص، بمعنى أنَّ للقرآن الكريم منظومة معرفية متكاملة، قد نستطيع استخراجها وربط الآيات ببعضها عن طريق تحليلها، واستكشاف العلاقات فيما بينها؛ فالقرآن هو نصٌّ معرفيٌّ خالدٌ باقٍ، يتجدَّد الوعي به وبمعانيه ومضامينه في كل عصر، والمثال على هذا للتوضيح، فلو سألنا: لماذا حُرم التبني في الإسلام حسب الآية ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب]. لوجدنا أن الجواب متضمن في قصة تبني عزيز مصر ليوسف عليه السلام، ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)﴾ ما يرد في سورة يوسف عن مساكنة المتبني من غير ذوي الأرحام لغيره تحت سقف واحد، ما يمثل مدخلًا لفهم النهي عن التبني في سورة الأحزاب، وارتباط ما يرد في الأحزاب وسورة يوسف بمقدمة سورة النساء بشأن تعدُّد الزوجات، فالقرآن يطرح منهجه ضمن كليته العضوية، إذن الحل في القرآن وبالقرآن. ولكن انتبه، هناك قراءتان وهناك عالميتان. منهجية كتاب العالمية الإسلامية الثانية تنظر إلى المواقف التاريخية في حياة الأنبياء مع أقوامهم ثم استخراج ما فيها من دلالات تُشير إلى ما ينبغي فعله من قِبل الإنسان العربي المعاصر، هذه الدلالات تجعل من الإنسان العربي حاملًا مقوِّماتِ العالمية وإن كان في قمة تخلفه وفشله.

قراءتان:

استدلاله على القراءتين اللتين دافَع عنهما وبنى عليهما مشروعه الفكري أتى من بدايات سورة العلق، فهناك {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ} أي قراءةً بالله، قراءةً خالصةً لقدرة الله في كتابٍ كونيٍّ مفتوح؛ لأنَّها قراءة بوصفه سبحانه خالقًا، و{اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} أي قراءةً مع الله، قراءةً بالتفهم العلمي الحضاري (القلم). وإن كان هذا الاستنتاج صحيح، فالطريقة والبناء الذي سلكه المؤلف ليتوصل إليها عبر هذا النص بالذات، طريقة أرى فيها الكثير من الضعف، ولكن على كل حال يتوجب علينا –كما يقول المؤلف– قراءة القرآن عن طريق قراءتين متى ما علمنا أن القرآن الكريم معادل موضوعي للوجود الكوني وحركته، فتعامُلُنا مع القرآن هو تعاملٌ منهجيٌّ معرفيٌّ خارجَ أي خصوصية تاريخانية أو جغرافية بشرية، ولكن من دون إحداث أي قطيعةٍ معرفية، منطلقين من كونيَّته وإطلاقيَّته وعالميةِ خِطابه لإعادة تقديمه إلى البشرية. ليس المقصود من الجمع بين القراءتين أن ننظر في القرآن وننظر في الواقع لنكتشف وجود رابط بين القرآن والواقع لنقول في الختام إن القرآن كَونٌ مسطورٌ والواقعُ كونٌ منثور، إذ إن صحة هذه المقولة –وهي صحيحة– لا تثبت إلا بالقراءة المنهجية والمعرفية في كليهما، القرآن والواقع، وهذا هو معنى الجمع بين القراءتين، فمَن لا يكتشف في القرآن منهجيته المعرفية، ولا يكتشف في الواقع منهجيته المعرفية لا يستطيع الجمع بين القراءتين. وأولى خطوات الجمع بين القراءتين أن يستوعب الباحث الإشكاليات المنهجية والمعرفية التي تأخذ بخِنَاق فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية في الواقع بمنطق نقدي تحليلي، ثم يُحيل تساؤلاته في مجال هذه العلوم على القرآن، لا ليبحث عن التعارض أو التوافق ولكن ليبحث عن الفهم الكوني الذي يأخذ بالأبعاد الثلاثة في مركبات هذه العلوم (جدلية الغيب والإنسان والطبيعة). عندما نأخذ النتائج العلمية الواقعية إلى التفسيرات الفلسفية الوضعية، فنفهم العلم عن طريق الفلسفة الوضعية تقع الكارثة، ويتمزق الإنسان وينفصم وجوده بين مادية وغيبية، ولكن الواقع الموضوعي ليس سوى امتداد غيبي يعيش الإنسان ظواهره المجسدة، وليس أمام الإنسان سوى أن يسعى لوعي هذا الامتداد الذي يتَّخذ شكل التأثير الإلهي في الطبيعة والتاريخ عبر منهجية القرآن. ينطلق الإنسان باتجاه البناء الحضاري، غير أن إنجازاته الحضارية تأتي –كما قلنا– بأكبر من حجم فعله الذاتي لاستوائها على قاعدة الفعل الإلهي في الخلق الكوني، وعلى قاعدة التسخير الحيوي الدافع لحضارة الإنسان، وهذا المدُّ الإلهي الذي يتَّخذ صورًا وكيفياتٍ عديدة، من شأنه أن يزيد من مكتسبات الإنسان الحضارية، الأمر الذي يولِّد تطوُّرًا أكبر من قدرات الإنسان الذاتية نفسها. في هذا الإطار الذي ينطلق فيه الفعل الإنساني من قاعدة الفعل الإلهي في الكون المسخَّر، والذي يتَّصل بالمدِّ الإلهي في تطوره، ارتقى الإنسان عبر القلم ومنجزاته الحضارية إلى حدود رائعة للغاية، تقف دليلًا على روعة الخلق الإنساني، وهكذا ينمو الإنسان حضاريًّا مندمجًا في الكون وموسِّعًا لحدود الزمان والمكان، ومتجاوِزًا لِمُدرَكَات العقل الطبيعي المجردة التي سبقت ثورته العلمية والتكنولوجية، ولم يضع هذا الامتداد تحت تصرُّفه أسرارًا جديدة كان يغلق عليها الرحمن في خزانته الخاصة حتى لا يسرقها بروميثوس، بل معلومات جديدة أودعها الله رَحِمَ التسخير الكوني، وحفز الإنسان للوصول إليها متى ما اقتضى تطوُّره واقتضت حاجته الرُّقيَّ إليها. بهذا المعنى يصبح الله حاضرًا في وجود الإنسان وتطوره ضمن فعلٍ كوني حضاري ومتطوِّر، من دون أن يلغي ذلك المعنى الموضوعي لوجود الإنسان وفعله الذاتي، وكون الإنسان خليفة الله تعطي الإنسان في فعله من قوة الله وقدرته وتسخيره، فلفظة خليفة تعني أن يخلُف الإنسان غيره في موقعه، وهذا ليس بالموقع البسيط عن الله، فكيف حين يسخِّر الله قوته وقدرته لفعل الإنسان وتحقيقه مهمات الخلافة.

عالميتان:

يربط المؤلف بين الثلاثية (الكون، اليهود، العرب) برابطٍ قويٍّ جدًّا يصل إلى درجة المركزية الكونية؛ لذلك فالتاريخ عنده يبدأ من اليهود لينتهي إلى العرب، أو نستطيع القول –مع شيء من التنازل– إن التاريخ عنده يبدأ مِن اليهودية لينتهي إلى الإسلام. فإنْ كان لليهود عودتان حسب النص القرآني: ﴿وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرَضِ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلُّنَّ عُلُواً كَبِيراً﴾، فالعرب ليسوا أقلَّ قدرًا من اليهود فلا يكون لهم عالميتان. وهاتان العودتان والعالميتان ترتبطان مع تطور الوعي البشري حسب القدرة الإلهية.

كانت العلاقة مع الله في مرحلة التكوين القومي للإنسانية علاقةً لا تستوعب بسهولة امتداد الغيب إلى واقع الحركة المتطورة بكيفية خفية، فتبعًا للتطور في الوعي البشري من الإدراك الحسي إلى الإيمان الغيبي كانت البشرية تريد فعلًا مباشِرًا من الله في الطبيعة وتريد علاقة مباشرة مع الله، كانت فكرة الإله المحتَجِب مستعصيةً على مفهومية الإنسان الذي يفترسه العجز أمام ظواهر الطبيعة، (هذه فرضية المؤلف، أما أنا فأخالفه تمامًا، بل أقف موقف الضد معها)، فالإنسان –والحديث لمحمد أبو القاسم– حين يصنع الصنم لم يكن يعتد أنه يصنع ربه ولكنه كان يعتقد أنه يُحدِث الصورةَ المجسِّدةَ للإله في عالم المادة ليصبح من الممكن مخاطبته، لم تكن عملية الانتقال سهلة وقد استهلكت فترة طويلة من الزمن عَمد الله خلالها إلى تسخير الظواهر الطبيعية على نحوٍ مباشر كانفلاق البحر وانبجاس الماء من الصخر، ولأنَّ علاقات التسخير جاءت مباشرة، كذلك كان الردع بمستوى التسخير نفسه مباشرًا وواضحًا: نَتَقَ مِن فوقهم الجبل، وأنزل عليهم صاعقة ثم أحياهم من جديد، وحوَّل بضعهم كما حول عصا موسى إلى قَرِدَةٍ خاسئين. تجاوز الله سنن الطبيعة بالفعل المباشر فيها ليسلب الإنسان مفهوميته الإحيائية ويردَّه إلى تعليق مصيرها بالله، نافيًا بذلك كل أشكال التعددية، تجاوز سنن الطبيعة والفعل فيها على نحو خارق، كان الله يعوِّض الإنسان عن تجسده المظهري ذاتيًّا بالتجسُّد الفعلي في عالمه أي عبر الفعل، لم يكن العقل وقتها يقبل بمفهومية الإله المتدثر بالغيب والفاعل في الحركة على نحو غير مرئي، فجاء الله في التجربة الإسرائيلية ومن دون أن يهتك سَتْر غَيْبِه ليتجلَّى بالفعل المباشر المرئي الذي يدرك العقل مسبقًا أهدافه العملية، مع ذلك صَعُبَ على بني إسرائيل الانتقال مباشرة إلى هذا المستوى الحضاري لفهم الحركة في إطار امتداداها وفهم الغيب مجسَّدًا في حركة غير مرئية، وتعلن هذه الصعوبة عن نفسها في طلب بني إسرائيل رؤية الله جهرةً بمعنى رؤيته كقوَّة مجسَّدة، المرحلة الثانية التي استوعبت وقتًا طويلًا في الإعداد الإسرائيلي للتعلق بالغيب الإلهي على نحو متطوِّر وقد جعل الله معركة جالوت الختام التاريخي لهذا التطور الذي استمر سنوات، إن من الشروط الموضوعية لإحراز الانتصار العسكري التكافؤ في العدد والعَتَاد، غير أننا نرى أن أوامر الله لبني إسرائيل في الإعداد لمعركتهم التاريخية الفاصلة ضد جالوت قد جاءت خلافًا لكل هذه المقاييس بحيث يبدو ظاهريًّا أن الله متَّجهٌ بهم إلى الفشل لا إلى النجاح، يسند الله القيادة إلى شخص ينقسمون حوله، طالوت، ثم من بقي يطلب منهم عدم شرب الماء حين يلاقيهم نهر في الطريق، والنتيجة انتصرت القلة العطشى المنهوكة ونَفَذَ حجرٌ من مِقلاع صبيٍّ صغير إلى جمجمة جالوت، كان مصرع جالوت تتويجًا للمعركة حيث أضلَّ الله قوة الكثرة، فيأتي الفعل البشري محمولًا بالقوة الإلهية فيؤدي إلى ما هو أبعد من نتائجه الطبيعية، كانت هذه المعركة ختامًا لدرس طويل في مواجهة العناد الحسي الإسرائيلي وبعد مسيرة من المعجزات المرئية والإحساس بالله عبر فعله المادي في الطبيعة تسخيرًا وردعًا، في تلك المعركة فعل الله من وراء حجاب الغيب في الحركة وفي مسيرة الإنسان، قد جرَّدهم الله مِن قبل المعركة عن كل شرطٍ ماديٍّ للنصر ثم قادهم إلى النصر، وبحجمٍ لم يكونوا يطمحون إليه أو يتصوَّرونه مجرَّد تصوُّر. فالله سبحانه وتعالى تعامل مع بني إسرائيل في بدايات تشكُّلهم بالمعجزات الحسية، نَتْق الجبل، انفلاق البحر، عصا، انفجار الحجَر، ولكنه سبحانه في معركة جالوت تعامل معهم حسب المبدأ الغيبي، فكان انتصارهم على جالوت بما يشبه المعجزة لضعفهم وقلة عددهم أمام جيش العماليق، ولكن الله كان معهم وإن لم يروا معجزة كما اعتادوا عليه، وكان هذا درسًا في الجمع بين الغيب والواقع. ومع هذا التطور في الوعي البشري وصل التاريخ إلى مرحلة العرب والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لتبدأ بما انتهت عنده التجرِبة اليهودية، بدأ الإسلام بحادثة غار حراء، فعل الله الآني بقدرة التسخير المطلقة في الحركة، الجمع بين الغيب والواقع، التجرِبة المحمدية جاءت لتجمع بين الغيب كوعي نظري في شكل القرآن، والتجرِبة العملية للحركة بشكلها الواقعي الموضوعي، حيث لا ينفلق بحر ولا تتنزل مائدة ولكننا بالقرآن نرى في صميم التجرِبة العملية الواقعية ما يفوق انفلاق البحر، ويستمر التاريخ وتستمر العالمية الإسلامية الأولى بعد انتهاء المرحلة اليهودية الأولى، حتى نصل إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948، هنا في هذا الوقت انتهت العالمية الإسلامية الأولى وعادت اليهودية في مرحلتها الثانية، وستبقى حتى يأذن الله بقيام العالمية الإسلامية الثانية، والتي جاء هذا المشروع من محمد أبو القاسم حاج حمد لتوضيح مقدماتها ومناهجها وخصائصها.

توالُد العالمية الثانية من العالمية الأولى هو دلالة قرآنية على تواصل الرسالة المحمدية باعتبارها خاتمة الرسالات وعلى امتداد القرآن بنحو مطلق في الزمان والمكان، ومع أن العالمية الإسلامية الثانية تَرِثُ في انطلاقتها عن العلمية الأولى مقومات الوجود والبقاء الكياني، إلا أنها لا ترث –على حدِّ قول المؤلف– منها مفهومها السلفي التطبيقي للقرآن ولا تَرِث عنها مفهومها التأويلي، بل تستعيض عن السلفية التطبيقية والتأويلية الباطنية بمفهوم منهجي جديد للقرآن في وحدته العضوية ودلالاته الكونية، لذلك بدأ المؤلف في مشروعه لإعادة ضبط فهم مصطلحات القرآن الكريم كما يراها هو وتأسيس قاموس قرآني.

قد يكون فيما سبق توضيح للخطوط العامة الرئيسة لكتابِ (العالمية الإسلامية الثانية)، وهو جهدٌ جبار، وقدحٌ للعقل، وتحليلٌ متقَن للواقع المعاصر وخاصة في جانبه الغربي، ومن هذا وضعه للكيان الصهيوني في موقعه الصحيح من الفكر الغربي، ويتفق المؤلف في هذا النقطة مع (المسيري، طه عبد الرحمن، وائل حلاق، وغيرهم) في أنَّ دولة إسرائيل ما هي إلا نتيجة منطقية وطبيعية لطبيعة الصراع وحبِّ السيادة في أصول الفكر الغربي. التجرِبة الحضارية الأوروبية وقد رفضت النظر في الكيفية الكونية للخلق، تظل تتعامل مع هذه الأفكار الفلسفية (المنفعة و اللذة) كتحليلات وصفية للحقائق، من دون أن تكتشف أنها مجرد تعبيرات مفهومية عن خصائص الواقع الأوروبي كما هي تجرِبته الطبيعية، وليست تحليلات للحقيقة في جوهرها، أي إنَّ قول ستيورات ميل في المنفعة هو نظرية صحيحة في حدود النتائج التي أدَّت إليها تجرِبة الأوروبي، أي إنها انعكاس لتجرِبة الأوروبي وليس للحقيقة في مطلقها، كذلك الماركسية تأتي كانعكاس لحقيقة ما تعبر عنه التجرِبة الأوروبية في سياقها التاريخي والاجتماعي والعلمي، والذي انتهت به إلى عقيدة الصراع والتضاد بهدف الاستعلاء. أصبح الصراع هو محور النشاط الحيوي للإنسان الأوروبي، والوحدة هي تنظيم فعاليات الصراع في إطارٍ مؤسسيٍّ يقوم على علاقات القهر الإرادي، وتتبلور عقيدة الصراع واتجاهاته في كل المذاهب، أوليست هذه فطرة الإنسان وطبيعته؟ وحين يكون الصراع هو الروح المسيطرة لدى كائن حيوان ذكي ومبتكر، فإن كل الأساليب تعتبر أخلاقية في شرع الفطرة والغريزة، الحرب، القتل الجماعي، المضاربات، التفليسات، الاحتكار حتى للخبز، الدسائس، المطالب السياسية، التنكر للعهود، الحضارة الغربية تتجسد لدى إشبنغلر في الروح الفاوستية وفي لا نهائية هذه الروح وميلها إلى السيطرة على المكان، إشبنلغر يعبر عن روح الحضارة الغربية، أما ماركس فإنه يعبِّر عن جَسَدها حيث ينظر إلى هذه اللانهائية الممتدة عبر التناقضات الديالكتيكية المادية ، فإذا زاوَجْنا بين إشبنغلر وماركس نكون قد زاوَجْنا بين روح الحضارة الغربية وجَسَدها، الروح المنغلقة والجسد المتصارِع، ولعل مظاهر هذه الروح المنغلقة تجد أبرز مثالٍ معاصر لها في كتابات صامويل هانتنغتون عن صدام الحضارات، لا ينكر المؤلف أن النزعة العملية الخارقة لدى الإنسان الغربي قد تولَّدت لديه من السياق الخاص لتاريخه، وأن هذه النزعة العملية قد تضخمت بتضخم المطلق الذاتي نفسه وتطوره، ولكننا يجب أن نفرِّق بين هذه النزعة العملية ونتائجها الحضارية من جهة، وبين النزعة العملية ومردودها الوجودي من جهة أخرى، فمن حيث الناتج الحضاري نجد أن هذه النزعة الحضارية الْمَشُوبة بروح التجديد القلق، عبر الصراع والنفي المستمرين، لا تكرِّس استيعابًا متكافئًا للعطاء الذي بَذَله الإنسان في سابق مراحله؛ لأنها تحرق المراحل على نحوٍ ثوريٍّ قَلِق، فهي نزعةٌ عملية جزئيةُ الاستيعاب بحكم طبيعتها النافية، أما على مستوى المردود الوجودي، فنكتشف أنَّ الناتج من هذه النزعة العملية القائمة على الصراع، يندفع بالصراع نفسه إلى تدمير منجزاتها في شكل الحرب، وإلى صَرْف جهدها الأساسي في الإعداد للحرب، وفي كلتا الحالتين يضيع الناتج الأساسي لهذه النزعة العملية، فالنتاج العملي هنا يتحول إلى سراب، فهي نزعة سرابية قائمة في الأصل على استيعاب جزئي. فليس من المهم فقط النزعة العملية، بل الأهم هو الإطار الذي تأتي ضمنه هذه النزعة، فحين يصبح الإطار صراعيًّا تنابُذيًّا ينمو بتضخيم المطلق الذاتي، فإنَّ النتائج الفعلية تصبح سرابيَّةً وجزئية للغاية، وينسحق في ظلها الإنسان، نستطيع الآن أن نخلص إلى القول بأنَّ الحضارة الأوروبية هي حضارة الاتحاد بالطبيعة ضمن الشكل التحليلي والتركيبي للظاهرة، أي الشكل التفصيلي، ويتولد من هذا الاتحاد بالإنسان من معناه الخلقي إلى معناه الطبيعي ككائن طبيعي، والتحول بالكون من معناه الإنساني إلى معناه المادي المجرد، تتلاشى قِيَم التسخير ومقابلاتها الأخلاقية في عالم المثل، ويحلُّ بديلًا منها إنسان المطلق والقوة عبر شروط البقاء والاستمرار المادي، أي عبر المثل الطبيعية القائمة على فلسفة البقاء بالقوة، وفلسفات اللذة والمنفعة. كانت فلسفة الصراع والتضاد كامنة في مسيرة التاريخ الأوروبي، ولم يفعل ماركس أكثر من أنه اكتشف النسق التاريخي لجدلية هذا التطور عبر الصراع.

في الكتاب فَهْمٌ جديدٌ للقرآن الكريم لا نتفق معه في كثير مما ذهب إليه، وإن كان قد أقنعني في بعضها (قصة موسى والخضر مثلًا)، ولكن يبقى للرجل خطوته الفاعلة في الفكر الإسلامي الحديث. ومما نأخذ عليه النقاط التالية:

يبدو لي أحيانًا وأنا أقرأ الكتاب أنَّ المؤلف -رحمه الله- يُصاب بالغرور المعرفي لِمَا يمتلكه من معلومات وعلوم، وحُقَّ له ذلك، ولكن هذا جعله يتناول بعض الآيات القرآنية، بل وبعض المعارف الفلسفية الفكرية بنوعٍ من العناد، وأنَّ الحق معه هو فقط، وأنَّ ما يقطع به من نتائج فهي الموافقة للحق الإلهي القطعي، ولا أعلم كيف يقطع المؤلف بهكذا حكم، بأن ما توصل إليه هو عينُ ما يقصده الله من الحق في آياته.

ومِن هذا ذهابُه إلى أن القُربان الذي قدَّمه إبراهيم عليه السلام فداءً لابنه إسماعيل ما كان إلا قربانًا من الإبل. مِن حق المؤلف أن يُخالِف ما ذهب إليه المفسرون الأوائل، ولكن الإصرار على أن الجميع مخطئٌ وأن محمد أبو القاسم هو القاصد إلى الحق وحده، فهذا هو الغريب. زيادة على أن طريقة وصوله إلى أنَّ القُربان كان من الإبل لم يقنعني بل زادني قناعة أنه على خطأ، القُربان كان من الإبل لأنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الغاشية ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾. انظر صفحة 91.

كذلك تحليله (هو لا يحب كلمة تفسير ويفضِّل كلمة تحليل) للهبوط الآدمي من الجنة، وأنَّ العقاب لآدم وحواء بانكشاف سوءاتهما لم يكن إلا انكشاف الجسد المتعالي بقوة الروح إلى سوأة متأثرة بالمحيط الطبيعي، فبعد أن كان آدم لا يجوع ولا يظمأ، أصبح يجوع ويظمأ ويشعر بالحرارة والبرودة. انظر صفحة 105، وهذا تابع لنظرته لآدم عليه السلام، فآدم كان روحًا متعالية على الطبيعة (كالسيد المسيح) فزلَّتُه ليست معصيةً ضمن عالم النفس والحواس، ولكنها معصية ضمن عالم الروح والأمر الإلهي المطلق. قد نستطيع تصديق المؤلف فقط لو أنه استطاع الاستدلال على هذه النتائج استدلالًا صحيحًا قويًّا، فهو لا يخلو من القفز على بعض السياقات التي لا تتوافق وتحليلاته، أو طرح النتيجة هكذا من غير دليل.

وقُل مثل هذا في موضوع الأسماء التي تعلَّمها آدم في الجنة.

من الأمور التي لا نتَّفق مع المؤلف فيها، هو موقفه من الحدود والعقوبات في الإسلام؛ فهو يراها حقًّا ولكن في العالمية الإسلامية الأولى، أما في العالمية الثانية فهي تُخالِف شرعةَ التخفيف والرحمة، لذلك أنكر كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية إلى تطبيق شرعة الإصر والأغلال كما يقول. إذن الشريعة الإسلامية عند المؤلف يجب أن تكون شريعة تخفيف فقط، ولو تنزَّلْنا له وتركنا النصوص من السُّنَّة وكذلك من القرآن، وجعلنا الشريعة كلها قائمة على التخفيف، فكيف لنا أن نعلم أن هذا الحكم أو ذاك هو حكم تخفيفي؟ تخفيفي بالقياس مع ماذا؟ لا يوجد حكمٌ قاسٍ حتى نقيس هذا الْمُخفَّف بالنسبة إليه؟ وهكذا سيظل هذا الحكمُ التخفيفيُّ حكمًا قاسيًا لأنَّه حكمٌ وتقييد، فما العمل؟ العمل أن نخفِّف منه أكثر، ونتنازل عنه، هكذا سقط الحكم تمامًا، ولم تبقَ شريعة الإسلام شريعةَ تخفيف، بل سقط عنها مفهوم التشريع من أساسه. فتبعًا لكون الإسلام ناسخًا لكل الشرائع السابقة له، شرائع الإصر والأغلال، فقد وضع منطق التكفير والكفارة نهائيًّا عن المسلمين إلا في حالتين فقط، تمسُّ الأولى القَسَم زُورًا، والثانية قتل الصيد للمُحرِم، أما عدا ذلك فيُكفِّر الله نفسُه السيئاتِ عن المسلمين بما يصيبهم به من نقائص في صحة أو مالٍ أو ولد؟؟

من المآخذ على المؤلف –رحمه الله– جرأته كذلك على العلوم الشرعية من دون مجادلة أو محاورة مع تلك العلوم، بل هو يعمد إلى نَفْيها من دون بيان –ولو لنا مَعاشِر قُرَّائه– قد يكون للمؤلف أن يُنكر نسخَ السُّنَّة للقرآن، وله أن يضع شرطًا وحيدًا ليقبل من خلاله الحديث النبوي، ولكن كل هذا علم قائم له علماؤه وضوابطه، فليت المؤلف أبان عن سبب موقفه هذا، ولكن لعلنا نحاول أن نتبين نحن موقفه، إنكاره لنَسْخ السُّنَّةِ للقرآن يعود إلى نظرته إلى القرآن باعتباره (لُغةً)، القرآن عنده لغةٌ مثالية، ومن صفات اللغة المثالية عند بعض اللغويين أن تكون صلبة، قوية، تؤدي إلى معنى واحد فقط، لا تقبل الْمَجَاز ولا تعدُّد المعاني، متعالية على الوعي البشري، لذلك فالمؤلف قد صرَّح في غير ما مكان أنَّ القرآن عبر ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة يتعارض مع ما وثقه العرب في لسانهم البلاغي، فبما أنَّ القرآن مركَّب على اللغة كأداة تعبيرية، وبما أنه مركَّب على منهجية معرفية ضابطة لكل الموضوعات التي يعالجها في كلِّ واحد؛ فإنَّ استخدام هذه الأداة التعبيرية –أي اللغة– يجب أن يكون بمستوى الانضباط المنهجي نفسه، بحيث تتحول المفردات من مجرد كلام إلى مصطلحات دقيقة، وبحيث لا تعطي المفردةُ أكثرَ من معنى واحد محدَّد حيثما استُخدِمت في الكتاب، وكيفما اختلف سياق توظيفها. وهكذا فلغة القرآن متعالية على لغة الحديث النبوي، ومن هنا فلا يقع النَّسخ في القرآن.

شرطه الوحيد لقبول السُّنَّة المطهَّرة هو ألا يقع التناقض بين المتن في الحديث وبين المعنى في القرآن، وهذا يعود كذلك لنظرته إلى مفردات القرآن من حيث اللغة.

هو لا يؤمن –كما يقول– بالتأويلات الباطنية، ولكن لا أعلم كيف يُفسِّر لنا قولَه في تحديد أوقات الصلوات وعدد أركانها، وإنكاره أن الصلاة قد شُرعت أثناء حادثة الإسراء، بل هو يرى أن قصة الخمسين صلاة ما هي إلا دسٌّ من اليهود في تراثنا للإعلاء من مكانة موسى عليه السلام في نفوسنا، اختصارًا فقد حدَّد المؤلف أنَّ الصلاة في أساسها كانت ثلاث صلوات، صلاة الغَسَق والشَّفَق والليل؛ بناءً على آيات سورة المزمل التي نزلت قبل حادثة الإسراء بمدة ليست بالقصيرة، وكذلك بناءً على ﴿كِتَابًا مَوْقُوْتًا﴾ أي توقيت كوني، حسنًا هذا هو الوقت فما عدد الركعات؟ يقول إنَّ الغَسَق (صلاة الفجر) يكون انفصال اللون الأبيض من اللون الأسود، فهذان لونان، أي ركعتان، أما صلاة الشَّفَق (المغرب)، فالشَّفَق له ثلاثة ألوان، فالصلاة ثلاث ركعات، ثم هنا الطامة، صلاة الليل، أربع ركعات، لماذا؟ لأنَّ الإنسان في الليل يكون أكثر قربًا من الله، والله ﴿عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ والعرش له أربع قوائم، إذن أربع ركعات، ثم يستمر في (تحليل) صلاة الظهر والمغرب بما لا يكون أقلَّ غرابة من هذا. أقول هذه الدعاوى المتهالِكة في بعض أقوال محمد أبو القاسم رحمه الله كان لها أكبر الأثر في إسقاط قيمته كمفكر إسلامي، فهذه دعاوى تخالف المنطق والعقل والشرع، ثم لا فائدة منها في مشروعه لإقامة العالمية الإسلامية الثانية، بل على العكس، فقد كان في استطاعته تكييف الكثير من أقوال السَّلَف لمصلحة فكرته النهائية. فقط لو ترك عنه فكرة أن الجديد في كل حاله أفضل من القديم في كل حاله. وصل به إلى إهدار الكثير من النظريات التراثية، سواء في الفقه أو التفسير أو اللغة وعدم الاستفادة منها بحُجَّة أنَّ العقل التراثيَّ عاجزٌ عن فَهْم القرآن الكريم ضمن واقع متغيِّر يرتبط بأحداث تاريخية كونية. من حقِّ المؤلف أن يُقيم منهجًا في فَهْم النص القرآني، ولكن ليس من حقِّه أن يبنِيه على أركان أقربَ ما تكون باطنيةً، غيرِ عقلانية ولا منطقية، ومن ذلك قوله إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُدرِك المدى الجغرافي البشري الذي سيتوجه إليه قومه من بعده نتيجة أن الله قد ذكر له قصص الأنبياء في القرآن، فكلُّ قصةِ نبي كانت تعني أنها وقعت في أرض ستكون ضمن حدود الدولة الإسلامية المحمدية، فكان الرسول عالِمًا بحدود قومه الجغرافيَّة مِن بعده، بعد أن أشار إليه القرآن بذلك فقصَّ عليه من قَصَص الرسل والأنبياء الأولين وأقوامهم بما يطابق جغرافيا الآن المناطق التي سَيْطَر عليها الإسلام. هذا لأنه لم يقرأ حديث: (إنَّ الله زَوَى لي الأرض فرأيتُ مشارقها ومغاربها وإن مُلْك أمَّتي سيبلغ ما زُوِي لي منها). ولو سألنا المؤلف عن سبب خَلْع الحاج لنعليه وكشفه عن رأسه وصدره؟ سيقول – كما قال فعلًا في كتابه هذا–: الحاج يخلع نعليه ويكشف عن الرأس بكامل حواس السمع ويكشف عن الصدر حيث القلب، فكأنه يأتي حَجَّه كما أتى موسى ربَّه ليلية الطور، ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾. الحج ما هو إلا إعادةٌ لطريقٍ سارَهُ الأنبياء.

وهذا التحليلات منه تابعةٌ لإنكاره للمعجزات التي حَدَثت للرسول صلى الله عليه وسلم، تنزيهًا له وللدِّين الذى أتى به، فلو تتذكرون في بداية هذا المقال تحدثنا عن تطور الوعي البشري من الإدراك الحسي إلى الإدراك الغيبي، وهذا التحليل من المؤلف يتناقض مع حدوث المعجزات للرسول، فالمعجزات حسية، والعرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا من تطور الوعي البشري ما يكفيهم عن الحاجة إلى المعجزات ليؤمنوا بالدين الإسلامي، هذا العناد في التحليل جعل المؤلف ينكر المعجزات الحسية عوضًا عن أن يوفِّق بينها وبين تحليله الذي قد يكون صحيحًا في بعض جوانبه، في إمكانه أن يعود إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تعترف بالحِدِّية والقطعية، بل هي تتدرج أثناء تغيرها حتى تختفي تمامًا، ولكننا لا نعلم متى اختفت تحديدًا، فلو قال إن المجتمع البشري تطوَّر وَعْيُه من الإدراك الحسي إلى الإيمان الغيبي بعد معركة جالوت، فلم يعد المجتمع يحتاج إلى معجزات حسية، ولكن بقي بقية من تلك الظاهرة في وعي بعض العرب مما جعل وجود المعجزات النبوية المحمدية أمرًا يتوافق مع الوعي العربي في الإيمان. وهكذا يستطيع التوفيق ولو كانت نظريته تحتاج نفسها إلى تعديل وإعادة نظر. وإلا فكيف يُفسِّر نزولَ المائدة على عيسى عليه السلام، فهو لا ينكرها فقد ذكرها مرارًا في كتابه. وتبعًا لموقفه من المعجزات على نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم كان تحليلُه للإسراء بأنه ارتقاء بقدرات الروح إلى مستوى الكشف الكوني سمعًا وبصرًا، ولم يكن إسراءً حقيقيًّا. أما الملائكة في يوم بدر فكانت تضرب ﴿فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾، فالملائكة لا تستلُّ السيوف وتقوم بضرب الرقاب، بل فوق الأعناق حيث الجملة العصبية؛ لأنَّ خصائص الملائكة روحية وليست نفسية أو جسدية، وهنا نسأل المؤلف: الجملة العصبية حركة الأعصاب، أهي خصائص روحية أم نفسية وجسدية؟ حتمًا هي جسدية، مثلها مثل الرقاب والأيدي والأرجل.

أخيرًا، أُشير إلى نقطة في عُمْق منهجية المؤلف، وهي ادِّعاؤه أنه يعتمد على المبادئ الألسنية والإجراءات اللغوية الحديثة في فَهْمه للقرآن، فأنا لم أجد في الكتاب ذلك الإشباع المعرفيَّ في تناوُله للغويات الحديثة، لم أجده أَخَذَ بالمبادئ البنيوية والأنساق الداخلية للنص ولا بالنقد الجديد ولا بالتفكيك ولا بالفصل بين النص والواقع ولا بنظرية التلقي ولا بغيرها، هي دعوى نظرية لم أجد لها تطبيقًا عمليًّا في الكتاب.

يبقى للرجل قدرُه، ومكانته الفكرية في مسيرة الفكر العربي الإسلامي، ويُحسَب له اجتهاده واعتماده على القرآن الكريم وإن كان تخلَّله بعض الخلل والسقطات.