زيد اولاد زيان

«جوابنا عن سؤال “لماذا الفن؟” هو: لأن الفن بُعد من الأبعاد الماهوية للإنسان»

- الطيب بوعزة

«في أوج اليأس، وحدَه الشغف بالعبثية يَقي من فوضى تشظٍّ َشيطاني»

- إميل سيوران

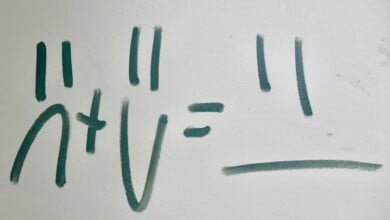

«كنَّا نبحث عن نظام جديد للأشياء»

- آرب

يَظهرُ الفنُّ كمُشترَكٍ بين بني البشر جميعًا، على اختلافِ حضاراتهم وتباعُدِها زمانًا وتنائِيها مكانًا، ولو حاولنا أن نصوغ تعريفًا للفنِّ فلن نجِد أفضل وأخصر من مُفردة: التعبير، معبِّرةً عن ماهية الفن. فالفنُّ تعبير في حدّ ذاته، وتعبير مِن صاحبهِ وعن ذاتِه. إذ الفن يعبّر في ذاته عن تجاوُز وتعالٍ وانفلاتٍ وتحرُّرٍ للكائن البشري من كل ما يقيّدُه من حتميّاتٍ ومحدِّداتٍ مادية وواقعية وعقلانية منطقية، وهذا الجانب التعبيري للفن دالٌّ على بُعدٍ إنسانيّ أصيلٍ وأُفُقٍ جديد باعتباره يأبى منطق وفلسفة الاختزاليّاتِ، ويرنُو إلى الرَّحابة والسّعة. ولأجل هذا النزوع الفنيّ نحو عدم الاختزال، يجدُر بنا نبذ التعامل باختزاليّة في مقاربة الفنّ نفسه، كما يدعونا إلى ذلك الطيب بوعزة إذ يقول: “لقد نظر أرسطو منذ القِدَم إلى النموذج الفني المسرحي من منظار (الكتارسيز)، فاختزله في وظيفة نفسية مفادها تطهير النفس. ونظرت الفلسفات الواقعية إلى الفن، فرأت فيه مجرد مرآة تعكس الواقع بلغة أدبية، ونظرت إليه الإيديولوجيات بمنظار التوظيف السياسي، فرأت فيه مجرد أداة لتحريك الفرد والاجتماع ليسيرا في الاتجاه المذهبي التي تريده تلك الايدولوجيا. إن الحاجة إلى الفن، ينبغي ألا تُقرأ من منظور وظيفي كهذا الذي انتهجته هذه التوجهات الفلسفية، بل ينبغي أن ننظر إليه من مدخل الكينونة الإنسانية، فنقاربه بوصفه بُعدا وجوديا من أبعادها الخلقية. ومن ثم يكون جوابنا عن سؤال (لماذا الفن ؟) هو: لأن الفن بُعد من الأبعاد الماهوية للإنسان”().

كما أنّ الفنَّ تعبير عن التجاوز والانفلات، فهو تعبير من صاحبِه وعنه، فقد يكون تعبيرا عن ثقافته (شعبية/عالية، قيَم الثقافة)، أو موهبته ومَلَكَته وسليقته، أو عن شعورٍ وموقف منه أو حُكمُ قيمةٍ، أو عن تجريدٍ أو خيال ذهنيٍ، أو يكون تخيُّلا أو تأمُّلا لمُغيَّب، أو تمثيلا ومُحاكاةً لواقعٍ، أو حتى تعبيرًا عن حاجةٍ؛ حاجةٍ للانفلات من الواقع والنسق العقلي المنطقي والاستراحة منه، أو تعبيرا عن شغفٍ، أو حتى بدون هدف: تعبيرا من أجل التعبير (الفن لأجل الفن).

وبحُصول هذا التعبير وخروجه من تمثُّل في الذهن إلى الخارج، يتشكل مُنتج فني في شكل من أشكال الفن، فيكون قصيدة شعرية أو لوحة تشكيلية أو رقصة شعبية أو مسرحية تمثيلية أو أي شكل آخر، ويكون لهذا الشكل المعين من الإبداع الفني قواعد عامة يسير عليها (تقليد/مواضعات/شكل/أصول) تمثل القواعد الاستطيقية والجمالية، التي تُتذوَّق.

محاولةً لإثبات هذه القدرات “الانفلاتيّة” التي ننسبها للفن؛ لنتحرَّرْ من حتميّة إحداثيّاتنا في المَعلَم الزمكاني، ولنُسافرْ في الزمان والمكان، عبر فن الكتابة السردية. لنعُد إلى بدايات القرن العشرين، إلى سنوات الحرب العالمية الأولى، وبالضبط إلى سنة 1916م، ولنحُطُّ الرحال بالتحديد في مدينة زيورخ السويسرية، لنشهد تأسيس «كباريه فولتير»، حيث وُلد تيّار من الفن، ابتدع لنفسه طريقة غير تقليدية تماما، تتقصّد تغيير وهدم القواعد والقيم الفنيّة.

لقد نحا هذا التيار، الذي يتأطّرُ تصنيفيّا ضمن المدارس الفنية الطليعية (نسبة إلى: الطليعة L’avant-garde)، إلى التعبير عن رسالة من خلال هذا الشكل الفني هي التغيير والكسر الجذري للقواعد، ليُصبح بذلك الفنُّ نقيضا لنفسه –إذا سلّمنا بأنّ الفنّ ينضبط لقواعد–، إذ يصبح بناء الفنّ وتشييده من رُفات الهدم.

هكذا وُلد تيار الدادائية من رحِم الحرب، وظهر بشكلٍ من الفن يجعل من هدم القواعد الإستطيقية أساسَ الإبداع.

جذور الدا–دا

يرتبط ظهور عددٍ من الحركات الفنيّة المسمّاة بالطّليعيّة باسم (هنري دو سان سيمون). لقد كان سان سيمون اشتراكيا يوتوبيّا (أو طوباويا، مثاليا) فرنسيا، وإليه يرجع أول استعمال لمُفردة الطليعة، بما لها من حمولة عسكرية، حيث شدّد في مقالةٍ له سنة 1825 –وهي سنة وفاته– على قوة الفنون في التغيير في شتى المجالات العامة، ودعا الفنانين للعمل كطلائع جيش. بتأثير من الفكرة الاشتراكيّة التي بموجبها يكون التغيير والصّدام لا الوصف والتعبير هو المعبّر عن المثقفين والنخب، ترك سان سيمون “وصيّة” للعاملين بالمجال الفنّي، التقطها فيما بعدُ ورَثتُه.

حوالي الخمسينيات من القرن التاسع عشر، ظهرت الحركات الفنية الطليعية، وما جمع بينها جميعا هو أنها كانت ناقمة على القيم البورجوازية وأرادت الاحتجاج عليها بواسطة الفن، بالانقلاب على الفن ومعاييره، والفن ومعاييره هنا ينبغي أن نفهم منها أنها مرادفة للفن البورجوازي الحداثي. من هنا تأتي أهمية هذه المرحلة، التي لا يزال يتجاذبها المؤرخون للفكر فتارة تصنف ضمن الحداثة وتارة ضمن ما بعد الحداثة أو تُجعل من أسلاف هذه الأخيرة، وتارة كمرحلة وسيطة بينهُما، أو حتى سابقةً لهُما خاصة عند الحديث عن الفن خلال القرن العشرين. مبعث هذا الارتباك في تصنيف هذه المرحلة، أنها من حيث الأسلوب يمكن وصفها بما بعد الحداثة، لكن من حيث التحقيب الزمني، وبحسب التحقيبات المختلفة، هي ضمن ما قبل الحداثة، أو في برزخٍ بين الحداثة وما بعدها.

في تصنيفه الخاص لهذه الحركات يقول إيهاب حسن: “إنّني أتحرّكُ من ثمّ لاقتراح مُخطّط مؤقّتٍ لما يبدو أن أدب الصّمت، من صاد إلى بيكيت، يصوِّرُه، من خلال التّمييزِ المُؤقَّت بين ثلاثة نماذج للتغيير الفني في الأعوام المائة الأخيرة، أسميها: الطليعة، والحداثة، وما بعد الحداثة”()، ثم يقول شارحا لمقصودة من الطليعة: “إن ما أعنيه بالطليعة Avant-garde ، هو تلك الحركات التي أربكت الشطر المبكر من قرنِنا والتي تشمل الباتافيزيقا، والتكعيبية، والمستقبلية، والدادائية، والسريالية، والسوبرمانية، والبنائية، والميرزية، وحركة دي ستايل – التي ناقشتُ بعضَها بالفعل من قبلُ. لقد صبّت هذه الحركات، ذات الطبيعة الأناركية، هجومَها على البورجوازيِّين وفنِّهِم وبياناتِهم وأساليبهم. ولكنَّ فعاليتها يُمكن أن ترتدَّ أيضًا إلى نُحورِها لكي تصيرَ انتحاريَّة”().

كان من هذه الحركات الطليعيّة، والتي كان عليها أن تنتظر بدايات القرن العشرين للظهور؛ الدادائية. هذا التيار الفني كان عالميّا، فقد ظهرت الدادائية في بلدان مختلفة منها سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وفيما بعدُ سيتحوّلُ تمثُّلها الباريسي إلى الحركة السُّريالية.

إعلان الدا–دا من «كباريه فولتير»

كان أول ظهور الدادائية من ملهى ليلي في مدينة زيورخ السويسرية سنة 1916م يسمى «كباريه فولتير». أول ما يثير التساؤل هو السبب في هذه التسمية (دا–دا). هذه هي القصة: يُذكَر أنه بعد أشهُر من ظهور هذه الحركة في زيورخ، ارتأوا أن يصدروا منشورا، وأن تسمية “دا–دا” تم اختيارها بعد أن وقعت عليها أعين اثنين من مؤسسي هذه الحركة وهما يتصفحان قاموسا، هما هيولسنبك وهوغو بال. وقد صادف أن وجدا في هذه الكلمة مُبتغاهُما.

أما مكان ميلاد دادائية زيورخ فكان كأي ملهى ليلي، تُقدّم فيه عروض فنية تتراوح بين إنشاد الغناء الشعبي وإلقاء الشعر وعروض الرقص والرسومات الفنية وبخاصة تلك المرسومة بتقنية الكولاج (تجميع قصاصات وصور ومواد مختلفة لخلق عمل فنّي جديد). وقد اجتمع عدد من مقدّمي هذه العُروض في «كباريه فولتير» يحدُوهُم همّ مشترك، كان أبرزُهُم هوغو بال، وهيولسنبك، وآرپ، وتزارا، وإيمي هنينجز.

ولنعرف مُرتكزاتِ هذه الحركة الفنية وأبرز سماتها، لا بُدّ من أن نستحضر في هذا المقام اندراج هذه الحركة ضمن الحركات الطليعية، لنستشفّ المُكوّن الطليعي فيها، كما ينبغي النظر في حيثيات بروزها، لنفهم مدلولات نشوئها في سياق الحرب العالمية الأولى، ومن المهم أيضا الإنصات إلى مؤسّسي هذه الحركة لنفهم أهدافهم والمشاعر التي كانت تحدوهُم جميعا، كما أن التمثيل ببعض أعمال الدادائية مفيد في تبيُّن ملامح هذه الحركة الفنّية.

فيما يخُص المكون الطليعي للدادائية، يمكن أن نستحضر ما ذكرناه سابقا من كون الطليعة كانت تسعى لاستخدام الفن كوسيلة للتعبير عن راديكالية اجتماعية وسياسية، ضدا على مقولة «الفن لأجل الفن» التي تختزل الفن في الجمالية، وضدا على القيم البورجوازية التقليدية. إنّه و”بالنسبة إلى المنظّر الثقافي بيتر بيرجر، فقد كتب في سبعينيات القرن العشرين أن مهمة الطليعية الأوروبية في أوائل القرن العشرين كانت تتمحور في مجملها حول تقويض فكرة «استقلالية» الفن (الفن لأجل الفن)، لصالح إدراج جديد للفن فيما يُطلق عليه اسم «التطبيق العملي للحياة». وبهذا تشترك الدادائية والسريالية في المُعتنَق الطليعي المحدَّد القائل بأن الراديكالية الاجتماعية والسياسية ينبغي أن ترتبط بالابتكار الفني. كانت مهمةُ الفنان أن يتجاوز المُتعةَ الجمالية ويؤثِّر على حياة الناس”().

الدوافع والتجليات.. صرخة في وجه الأشلاء

إذا تموضعنا في زاوية مختلفة، لننظر إلى الدادائية من حيثية ظهورها خلال الحرب واختيارها زيورخ مقرّا لها وكذلك من حيثيّة ما كان يقصد إليه مؤسسو هذه الحركة، فإن ديفيد هوبكنز يقول: “كان سبب وجودهم نفسه في زيوريخ موقفُها الحيادي في الفترة التي كانت فيها أوطانُهم منخرطةً في معترك الحرب العالمية الأولى. وهناك طريقة مهمة ساوى بها أتباع الدادائية في زيوريخ بين الحرب التي كانت رحاها تدور في مكان آخر، وبين قناعة مُفادها أن القيَم المرتبطة بفن ما قبل الحرب كانت إلى حد كبيرٍ قيَما فاسدة.”(). إن فهم الدادائية من خلال النظر في سياق تشكُّلها خلال الحرب يفيد بأن بدايات هذه الحركة لم تكُن أبدًا بداية فنّ حقيقةً، بل استراتيجيّة هُروبٍ أو احتجاجٍ على الواقع.

إذا قبِلنا تسمية الدادائية فنّا، فلا بدّ من تخصيصه، ولقُلنا إنه فنّ استنكاريّ واحتجاجيّ، يرى الأشلاء ويسمع القنابل، ويُرجِعُ ذلك إلى القيم البورجوازية والعقلانيّة الحداثيّة، ويُحاول هدم هذه البُنى التي أشعلت فتيل الحرب، من خلال “المجنون” و”اللاتقليدي” و”المدهش” والذي لا تحكمه قاعدة. “هكذا اجتمع نفر من الفنانين التشكيليين في أواخر الحرب العالمية الأولى في زيورخ، وهم ممتلئون بالسخط على كل ما كان قائماً من أخلاقيات وبخاصة ما هو ممثَّل في الفن التشكيلي بمعناه التقليدي، وساروا في تفكير يدعوهم إلى إنتاج صور تحطم القواعد والأعراف المتفق عليها في الفن التشكيلي، ولو أدى ذلك إلى إحداث صدمة للجمهور”().

تؤكّدُ شهادات مؤسسي الدادائية على الشكل الاحتجاجيّ للحركة، وعلى عمق الاضطراب الفنيّ والوجودي الذي عبّرت عنه. نجِد ذلك في قول آرپ، حيث يقول:

“لمّا شعرنا بالاشمئزاز من وحشية الحرب العالمية التي اندلعت عام 1914، كرّسنا أنفسنا في زيوريخ للفنون. وبينما كانت أصوات المدافع تدوّي بعيدة، طفِقنا نُنشد ونرسم ونصنع لوحات من الكولاج ونكتب الشعر بكل ما أوتينا من قوة؛ كنا نبحث عن فن يستند إلى الأسس لنداوي به جنون هذا العصر، كنَّا نبحث عن نظام جديد للأشياء من شأنه أن يُعيدَ لنا التوازن ما بين الجنة والنار”().

مؤسّس آخر هو تريستان تزارا يقول أيضا:

“بدايات الدادا، لم تكُن بدايات فنٍّ، بل اشمئزازٕ”().

في السياق نفسه، فإن اسم “دا دا” ذاته يوحي بسمة الحركة ويحمل دلالة فارقة، ذلك أن هذه الكلمة لا معنى لها في حدّ ذاتها كتسمية لحركة فنية، بيد أنها للمفارقة تُحيل إلى معانٕ كثيرة في لغات عدّة، ولذلك فإن “بال يشدد على الشيوع العالمي للمبدأ، حيث يراه ضربا من اللغات الثقافية العالمية، بينما يشدد هیولسنبك على أفكار الهدم والتجديد. كان التوجهان مكونين أساسيين للدادائية. وبخلاف ذلك، نجد أن الكلمة تمثل – بشكل يشي بالمفارقة – كل شيء ولا شيء في آن واحد؛ لقد ارتقت إلى مزيج عبثي من التأكيد والنفي، وضرب من الصوفية الزائفة”(). إنّ ثمّة اضطرابا يسكن الدادائيّة ذاتها، بما هي تريد التعبير عن لا شيء وعن كل شيء.

يمكن أن نرى بوضوح التمرّد الدادائي على السائد في الموقف من اللغة والجمال والعقلانيّة، حيث تُظهر بعض الأعمال الشعرية للدادائية أن داخلها “رفضٌ للقدرات السميوطيقية للغة، وقدرتها على إيصال المعنى”()، وينسجم هذا مع نقد الدادائيّين لمُطلقية قيَم الجمال، فقد كانوا يشكّكون في صفة الإطلاقيّة هذه، وينحُون نحو النسبويّة، إذ يؤكّد تريستان تزارا في «بيان الدادائية» عام 1918م على أن «العمل الفني لا يكون أبدا جميلا، بموجب قاعدة محددة وبموضوعية، وفي أعيُن الجميع»()، كما “كان الدادائيون متخبطين بشأن قيم العقل؛ حيث وجدوا العقلانية المبالغ فيها جزءا من سقوط الإنسان”().

من هذا المنطلق، وكذا إمعانا في نزعتهم الشاعريّة والعفوية، وتعبيرا عن رفضهم لقيم الفن التقليدية، عمد الدادائيون إلى حظر بعض التقنيات الفنية، مثل الرسم بالزيت، والذي “حظره الدادائيون فعليٍّا لما يحمله من مضامين النخبوية والتقليد”(). كانت الدادائية مسكونة بتمجيد العفوية والشاعرية ونزوع نحو اللاعقلاني والمدهش، وكان فنّانوها يملأهم الغيظ على القيم التقليدية والقواعد ومدفوعين بروح صِداميّة.

لكن مع الصداميّة والسمَة الاحتجاجية، لا بدّ من التأكيد على التناقض والروح العبثية التي كانت تسكن الدا–دا، ذلك أنّ الدادائية كانت “لا سلطوية في روحها إلى حد كبير، وكان الذين يمسكون بتلابيبها ويحافظون على تماسُكها، على الرغم من وهن أواصرها – وهم: بال، وهيولسنبك، وتزارا، وبیکابا – متناقضين إلى حد كبير حيال ما هم بصدده؛ حيث عرفوا الدادائية باعتبارها توكيدية وهدّامة في آن واحد”(). مع أن هذا التناقض لا يزيد إلا تأكيدا على دوافع الدادائية، فهي احتجاج رافض، واشمئزاز، ولذلك فهي فضفاضة؛ كأنها تقول: “كل شيءٍ إلا الوضع الحالي/الحرب”، ومع ذلك فهي تأكيديّة أيضا لأنها تُرجع أسباب الحرب إلى أرواحٍ شريرة تسكن في القيم التقليديّة، فكان لها ولا بد من مناهضتها بكل قوّة.

عيّنة من معرض الأعمال.. حيث ينبُت للموناليزا شوارب

في الأعمال الفنية والشعرية التي خلّفتها الدادائية، يمكن أن نرى بوضوح تمثُّل السمات التي ميزت الحركة، والتي ذكرناها سابقا، لذلك لا بد أن نقف عند بعضٍ من أعمال الدادائية. نبدأ هذه العينة بعمل شعري، يشكّل مثالا جيّدا على تعامل الدادائية مع اللغة، وهو من شعر الألماني كورت شفيترز، أنشدَ في هذا الجزء:

تحياتي، 260 ألف سنتيمتر مكعب.

أنا ملْكك،

وأنت ملْكي،

ونحن أنا.

والشمس واللاحدود والنجوم تضيء.

حزن وأحزان وندى.

يا لويلك مني!

إشعارات رسمية:

جائزة 5000 درجة! ()

تتجلّى في هذا المقطع الشعري مظاهر العبث والخرق المتعمَّد لبنية الخطاب وخاصة الشعري منه. يتبدى جليا أن المقطع لا يتوخى إيصال معنى منطقي أو سرد تجربة شعورية منسجمة، بل يشعر المرء إزاءه كأنه يسعى، في تنافر صارخ للكلمات وانزياح لغويّ صادم، إلى تقويض وظيفة اللغة ذاتها، وزعزعة الثقة في قدرتها على التعبير. يمكن أن نقرأ هذا المقطع الشعري إذن كوهم شعريّ يزيد –إذ يوحي بوجود بنية دلاليّة– من صدمة تفكيك المعنى، أو كرفضٍ جذري للُّغة وسلطة قالب المعنى، واحتجاج على تكلُّس الدلالة والتطبيع الرمزي!

سنكتفي في هذه الجولة بعمَلَين آخرين لأحد أبرز وجوه الدادائيّة. يبرز ها هنا اسم الفنان الفرنسي مارسيل دوشامب (Marcel Duchamp) كأحد أعمق الدادائيين تأثيرا، حيث حاول إعادة تعريف العمل الفنّي نفسه من خلال القِطَع الجاهزة واعتماده على الأشياء المُعدّة سلَفا (Readymades) في أعماله، وهي أشياء يوميّة يلتقطها للمجال الفني ويوقّعها كعمل فنيّ؛ ما يُقوّض المفهوم التقليدي للفنّ القائم على المهارة والعمل اليدويّ للفنّان. وقد انتقينا كأيقوناتٍ للدا–دا اثنين من أشهر أعمال دوشامب؛ الأوّل هو لوحته التي سمّاها (.L.H.O.O.Q) لسنة 1919م، والثاني عملُه الشهير (النافورة – Fountain) سنة 1917م. هذا الأخير هو –حَرفيّا– قطعة من الحمّام (مبولة)، أخذها دوشامب ووقّع عليها، وقدّمها كعملٍ فني. أما العمل الأوّل، فهو لوحة الموناليزا لليوناردو دا فينشي، وقد أنبتت شوارب ولحية خفيفة زرعها دوشامب بقلمه!

في تفسير لوحة (النافورة) يقول هوبكنز: “إن نفور دوشامب من ارتباط «الصنعة» بالفن البصري، وإيمانَه الملازم بأن الأفكار ينبغي أن تحل محل ِ المهارة اليدوية باعتبارها المكونات الأساسيةَ للأعمال الفنية؛ هما اللذان أفضيَا إلى اختياره عناصر «جاهزةً » باعتبارها أغراضا فنية بدايةً من عام 1913 فصاعدا؛ ومن أشهر أغراضه السيئة السمعة تلك المبْولةُ التي سلَّمها –ووقَّع عليها مازحا باسم «آر مات»، وأطلق عليها اسم «النافورة»– لمعرض جمعية الفنانين المستقلين بنيويورك في أبريل 1917″(). إن هذا العمل بسيط وصادم، إذ يمثل إعلانا عن تحوّل الفن من مُنتج يدويّ إلى مفهوم يُنتج ذهنيًا. إنّ المهمّ في هذا الانقلاب الفنيّ ليس الصنعة بل الفعل المفهوميّ المتمثل في اختيار شيء عادي ونزع وظيفته الأصلية، وتقديمه في سياق جديد. هكذا تحاول (النافورة) التي ليست سوى مبولة في الأصل، أن تُجبر المُتلقّي على إعادة النظر في العلاقة بين الفن والذوق العام، وتجبره على الانصياع لهذا العمل المفهوميّ الذهنيّ الذي يفرضه الفنان. بهذا يُحاكي هذا العمل روح الدادائية، التي ترى أن الفن يجب أن يَصدم، ويُسائل، ويُزعزع، لا أن يُزيّن الجدران.

في العمل الآخر الذي تجرّأ فيه الفنان على تشويه العمل العظيم لدافنشي، أخذ دوشامب نسخة مطبوعة من لوحة الموناليزا لليوناردو، وأضاف لها شاربين ولحية صغيرة بقلم رصاص، وكتب أسفلها الحروف: L.H.O.O.Q.، التي لها بالفرنسية إيحاء جنسي. يقول محمود البسيوني عن مغزى هذا العمل: “عندما وضع دوشامب شاربا لمونالیزا، أثار تساؤلا: ما الحكمة من هذا…؟ وكانت الإجابة في المفهوم الرمزي لموناليزا، فالمفروض أنها تمثل ذروة الفن بمعناه الكلاسیکي الشائع، وهي أعلى قمة يستطيع المبدع المحافظ على التقاليد أن يصِل إليها، وعلى ذلك فإنها تمثل معيارا لاشُعوريا للفن المضبوط، المتفِق مع القواعد، ومع المثالية التي تدرك الصح [الصحيح]. وحين ينقل دوشامب صورة مونالیزا ويضع لها شاربا، إنما هو يسخر ضمنا من هذا القانون المتزمت المنطوي تحت هذا الرمز «مونالیزا»، فالشارب إنما هو نوع من إبدال أنوثة مونالیزا بذكورة، وعليه تبدأ الصدمة لدى الجمهور – ماذا يعني هذا الفنان بهذا الوضع الشائن..؟ إنه يلفت النظر إلى ضرورة التغيير في المقاييس للبحث عن معايير تطلق الإنسان من كبوته، ومن السجون التي نصبها لتفكيره”(). من خلال تدخّل طفيفٍ في لوحة الموناليزا استطاع دوشامب أن يضع حيّز المساءلة قيمة (العمل الأصلي) في الفنّ كشيءٍ مقدّس، كما حاول السخرية من تعظيم الأعمال الكلاسيكية، فضلا عن محاولته النيل من السلطة الرمزية للّوحة الأكثر شهرة في تاريخ الفنّ.

إن دوشامب يبدو من خلال هذَين العملين، على الأقل، كأنه مهووس بإعادة ترتيب الأشياء في العالم، بالقيام بالرفع والخفض؛ الرفع لأشياء، والخفض من أخرى. فإذا كانت المبولة ارتقت في عينَي دوشامب إلى نافورةٍ يمكن تقديمها كعمل فنيّ، فإن العمل الكلاسيكي الأعظم على الإطلاق المتمثل في الموناليزا تنخفض قيمته ليُتلاعب به ويُدنّس. وهذا في حدّ ذاته معبّر عن محاولة قلب نظام الأشياء الذي نزعت إليه الدادائية.

ختام: الفنّ كهُروب والعبث كصرخة

بالعودة إلى سمَة الدادائية البارزة، والتي اتضحت ملامحها في الأعمال السابقة، فإن هذه الحركة الفنية بنزوعها نحو هدم قواعد الفن السائدة، ظهر على لسان الناقدين مصطلح (نقيض الفن – Anti-art) للتعبير عن الفن الذي تقدّمه. إن الدادا، بما هي فنّ يتقصّد معاداة الفن السائد، اعتُبرت تيارا مُضادّا للفنّ؛ فنجد هوبكنز يخصّص في كتابه عن الدادائية والسريالية فصلا بعنوان «الفن ونقيض الفن»، باعتبار أعمال الدادا على النقيض من الفن الحقيقي.

ومن الطّريف أننا لو رجعنا إلى «قصّة الفنّ» لإرنست غومبرتش، الذي يؤرّخ للمدارس الفنية، لنبحث عن الدادائية، ووقعنا على الفصل الذي يُفترض أن يؤرّخ لهذه الحركة وهو بعنوان «الفن التجريبي… النصف الأول من القرن العشرين»؛ فإننا وقد بدأنا نقلّب صفحات هذا الفصل، سنجد أن الكاتب يتناول المدرستين التكعيبية والوحشية ويتجاوزهُما إلى المدرسة السريالية، متخطّيا الدادائية! فإذا انتقلنا إلى الفصل الأخير الذي هو بمثابة خاتمة للكتاب، نجد الكاتب يقول فيه: “[…] قد أدى إلى ربط موقفه بحركة متطرفة كانت قد بدأت في زيورخ خلال الحرب العالمية الأولى. كان يمكن أن أناقش جماعة «الدادا» هذه في القسم المتعلق بالنزعة الفنية البدائية من الفصل الأخير. لقد استشهدت هناك بما كتبه غوغان في إحدى رسائله عن شعوره بأن عليه أن لا يرجع إلى أحصنة البارثينون، بل أن يتجاوزها إلى حصان الطفولة الهزار، والمقطعان الطفولیان دا . دا يمكن أن يرمزا إلى تلك الألعوبة. من المؤكد أن رغبة هؤلاء الفنانين كانت في التحول إلى أطفال صغار، والإزراء برزانة الفن وأبهته. وليس صعبا أن نفهم هذه العواطف، ولكن كنت أرى دائما شيئا من التنافر في أن أدون هذه الإشارات المضادة للفن، وأحللها، وأعلمها بالرزانة ذاتها، إن لم أقل الأبهة، التي شرعوا في الهزء منها وإلغائها. ومع ذلك، لا أستطيع أن أتهم نفسي بأنني أقصيت أو تجاهلت العواطف التي بعثت الحياة في هذه الحركة. حاولت أن أصف الحالة النفسية التي يمكن أن تكتسب فيها الأشياء العادية في عالم الطفل دلالة مفعمة بالحياة. والحق هو أنني لم أدرك إلى أي حد كان يمكن لهذه العودة إلى ذهنية الأطفال أن تجعل الفرق بين أعمال الفن و مصنوعات الإنسان الأخرى غائما. فالفنان الفرنسي مارسيل دوشان Marcel Duchamp) (1887 – 1968)) قد اكتسب شهرة وسمعة سيئة، لأنه كان يتناول أيا من تلك المصنوعات التي سماها «جاهزة»، ويذيلها باسمه. واحتذى حذوه في ألمانيا رسام أصغر منه سنا بكثير هو جوزيف بویز Joseph Beuys) (1921 – 86))، وادعى أنه قد وسع أو مد مفهوم «الفن». وأتمنى بكل صدق ألا أكون أسهمت في هذا الأسلوب -لأنه أصبح أسلوبا-“().

بهذه الطريقة اعتذر هذا المؤرّخ لتاريخ الفن عن عدم ذكر الدادائية ضمن المدارس الفنية، ذلك أنها في نظره قد هزِئت بالرزانة الفنيّة، ونزعت إلى العبث. إن غومبرتش، مع ذلك، يتفهّم شعور الدادائيين، من خلال سياق نشوء الحركة الفنية، ومن خلال المشاعر التي وصفها بالطفولية التي تحدو فنّانيها، ولكنه يتنصّل من هذه المدرسة، ويتمنى أن لا يكون قد ساهم في دعم هذا التوجُّه المتطرف «النقيض للفن»!

وخلافا لغومبرتش، أو وِفاقا له -ما دام أنه يتفهم شعور الدادائية-؛ فإنه ينبغي الاعتراف بأنّ العبثيّة والفوضى أشكال أصيلة من التعبير الإنسانيّ. إن الإنسان لا يمكن اختزاله في العقل والنظام والمنطقيّ، بل في الإنسان يثوي اللاعقل والجنون والاضطراب أيضا، لذلك يمكن النظر إلى الفن العبثي ليس بوصفه انحرافًا عن الطبيعة الإنسانية، بل تكثيفًا لجانب منها: ذاك الذي يحتجّ، وذاك الذي يريد الهُروب، وذاك الذي يبحث عن المعنى حين يكون على شفا اليأس. إننا نصرُخ لأننا نريد أن نعبّر عن وُجودنا وألمنا، ونريد أن نُشفى، ونلعب ونعبث للهروب من طغيان الجديّة والرزانة، ونخترق القواعد حين تصبح شعارات ونحن نكتوي بنار الواقع المجنون.

إنّ الفنّ من حيث هو ‐لا يختصّ ذلك بالدادا- يشكل خطة للهروب، ليس الهروب هنا من الواقع فقط بل من الذات أيضا. الهروب من الذات معناه أن نهرب من الشخصيّة التي نحاول أن نشكّل عليها أنفُسنا باستمرار، أن نهرب من هذه الهوية المتشكلة التي ننخرط فيها دائما، وأن نستكشف شخصيّة ما أخرى يمكن أن نكون عليها، هروبا ولو مؤقّتا. وهذا الهروب يفعل فعل الاستشفاء، بما هو أيضا هروب من هاويةٍ سحيقة من الكآبة واليأس الذي يبعثه الإعياء والسأم من أنفسنا. يقول أندريه غرين: “الكتابة نوع من العلاج، وأنا أتساءل أحيانًا كيف يتمكّن هؤلاء الذين لا يكتبون أو يؤلِّفون الموسيقى أو يرسُمون، أن يتفادَوا الجنون، والكآبة، وهلع الخوف، المتأصِّلة في الحالة البشرية”()، ويذكُر قول أودن Auden أنّ “الإنسان يحتاج إلى الهروب، حاجته إلى الطعام والنوم العميق”().

ينضاف إلى “نقيض الفن” كونه فنّا عبثيّا، أنه صُراخ. إن الدادا في عمقها تعبير عن الهروب، لكن بما أن ما يُهرب منه يبلغ من الفظاعة حدّا لا يُتصوّر –فظاعات الحرب–؛ جاء الهروب كصرخةٍ من الفن العبثي الذي يصدِم ويُسائل، كأنه يسأل ويستنكر عن أيّ عقلانيّة بقيت في هذا العالم المجنون! نجِد عند إميل سيوران ملاحظاتٍ في صميم علاقة اليأس والألم بالعبثيّة، إذ يكتب: “في أوج اليأس، وحده الشغف بالعبثية يقِي من فوضى تشَظٍّ شيطاني. فحين لا يكون بإمكان كلّ المثُل المعمول بها ذات الطبيعة الأخلاقية، والجمالية، والدينية، والاجتماعية، أو من أي طبيعة أخرى كانت، ترسيخ اتّجاه أو مسار للحياة، كيف يمكن إذا وقاية هذه الأخيرة من العدم؟ لن يمكننا ذلك إلا من خلال التعلق بالعبثية واللاصُلوحية المطلقة؛ هذا اللاشيء المتقلب بعُمق رغم أنه يمتلك تخييلا قادرا على ابتكار وهم الحياة”(). إن سيوران بملاحظته الذكية يُحيلنا على أن العبثيّة ملاذ من السقوط الكامل، ليس العبث بل الشغف بالعبث هو المنقذ الأخير من التشظي العدميّ، إنه صرخة أخيرة للتعبير عن بقيّة باقية من الحياة أو وهم الحياة. حين يستحيل النظام إلى فوضى وجنون، نفضّل الاستبقاء على شيءٍ من الحياة أو خلق وهم حياةٍ، من خلال الشغف بالعبثيّة العظيم.

إن الدادائية كانت صرخةً عبثيّة يائسة في الوجه الكالح للعالم الذي فقَد توازُنه، لذلك هي تمثُّل للاضطراب النفسيّ والعصبيّ الذي يولّده الألم المرير ونرمي به في وجه الفظاعات الصّفيق. حين لم تُسعِف الكلمات، عُمِد إلى كسرِ قواعدها، وحين انكفأ الفنّ عن بعث النُّبل، نُقِض! الدادا هي الطريقة التي يُصرخ بها فنيّا، كما نصرخ “لغويّا” حين لا ينفع التفاهم والتواصل. هكذا، غادرت الدادائيّة العالم رسميا، ولم تلبث طويلا (من 1916م إلى نحو 1924م)، لكنها عادت لتتسلّل عبر أشكال أخرى؛ ففي كلّ ما يَصدِم ويُزعزع ويخلط الجادّ بالهزليّ ويصرُخ في وجه اليأس وفي كلّ احتجاجٍ مُلتوٍ ثمّة شيء ما ثاوٍ من روح الدادا. ولعلّ هذا المقال ذاته لا يفعل شيئا أكثر من الهروب من واقعٍ تكاد القيم تنهار فيه تماما، إنني أهرُب هنا من السآمة والضجَر الذي تبعث عليه الرتابة أيضا، وأهرب من نفسي، عبر التأمل والكتابة والعبث بالكلمات.